Prolog

Die griechisch-römische Antike in der Neuen Welt

Die Academia de San Carlos im Herzen von Mexiko-Stadt stellt eine kulturhistorisch außerordentlich bedeutende Einrichtung dar. Ihre Gründung im Jahre 1783 ist eng mit der Kolonialgeschichte Mexikos und mit der Kulturpolitik der spanischen Bourbonenkönige Karl III. und Karl IV. verbunden. In ihrer mehr als 240 Jahre währenden Geschichte, in der sich die politische Entwicklung Mexikos unmittelbar spiegelt, diente sie Künstlern als eine wichtige Wirkungs- und Ausbildungsstätte.

Neben Büchern , Druckgraphiken und weiteren Medien beherbergt die Akademie die älteste Sammlung von Gipsabgüssen nach antiken und neuzeitlichen Skulpturen auf dem amerikanischen Kontinent. Diese Werke wurden seit der Gründung der Institution in mehreren Lieferungen aus Europa importiert. Sie dienten nicht nur als Zeichenmodelle und als Repräsentanten eines Kanons vorbildhafter plastischer Formen, sondern trugen von Anfang an auch dazu bei, Ideale der Aufklärung und des Klassizismus in der Neuen Welt zu verbreiten.

Europäische Einrichtungen, insbesondere die Academia de San Fernando Madrid, Fassade der Real Academia de Bellas Artes de San Fernando im Palacio de GoyenecheCol. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid in Madrid, dienten offenbar als Vorbild für die koloniale Neugründung, hinter der ein kulturpolitisches Kalkül der spanischen Krone stand. Etabliertes Wissen sowie kulturelle Leitbilder wurden dabei in Form von Gipsabgüssen, Büchern und Druckgraphiken in die Kolonie transferiert.

in Madrid, dienten offenbar als Vorbild für die koloniale Neugründung, hinter der ein kulturpolitisches Kalkül der spanischen Krone stand. Etabliertes Wissen sowie kulturelle Leitbilder wurden dabei in Form von Gipsabgüssen, Büchern und Druckgraphiken in die Kolonie transferiert.

Es handelt sich um eine von zahlreichen römischen Kopien eines offenbar berühmten griechischen Bronzewerks aus dem 2. Jahrhundert v. Chr., zu dem auch eine Nymphe gehörte, von der ebenfalls viele Repliken erhalten sind. Offenbar war eine „Aufforderung zum Tanze“ (so der moderne archäologische Begriff) dargestellt. Die weibliche Figur saß mit nackter Brust und Hüftmantel auf einem Felsen, schlug die Beine übereinander, löste eine Sandale und lachte dem Satyr ins Gesicht. Dieser zeichnete sich ebenfalls durch eine fröhliche Physiognomie sowie durch struppiges Haar, eine Stupsnase, spitze Ohren und einen Pferdeschwanz am Rücken aus.

Die originale Gruppe war in der Antike offenbar berühmt und sie könnte in Kleinasien gestanden haben, denn sie erscheint noch um 200 v. Chr. auf Münzen aus Kyzikos, einer Stadt am Marmarameer. Während das Vorbild als Weihgeschenk in einem Heiligtum gedient haben könnte, schmückten die römischen Kopien die Villen und Häuser der Elite oder sie gehörten zur Skulpturenausstattung von Thermen. An solchen Orten sollte die Gruppe eine heitere und erotische Atmosphäre evozieren.

SF Col. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC

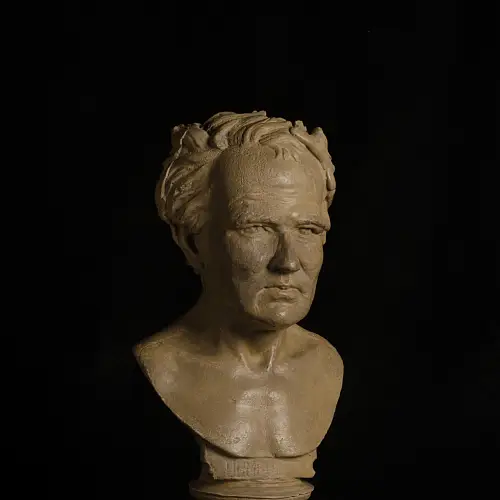

Anhand der Quellen lassen sich die Ideen und Leistungen der beteiligten Künstler – zu nennen sind hier vor allem die am Aufbau der Akademie beteiligten Persönlichkeiten Jerónimo Antonio Gil und Manuel Tolsá Christian Ferdinand Hartmann, Porträt des Johann Joachim Winckelmann, 1794 (nach Angelika Kauffmann, 1764), Halberstadt, GLEIMHAUS Museum der deutschen Aufklärung Inv. A 046, Öl auf Leinwand, 51,5 x 39 cmHalberstadt, GLEIMHAUS Museum der deutschen Aufklärung – nachgezeichnet werden. Um die Einrichtung in ihrer historischen Dimension zu verstehen, ist zudem die zeitgenössische Wahrnehmung der Geschichte und Kultur Mexikos aufschlussreich, wie sie etwa bei Alexander von Humboldt zu finden ist.

– nachgezeichnet werden. Um die Einrichtung in ihrer historischen Dimension zu verstehen, ist zudem die zeitgenössische Wahrnehmung der Geschichte und Kultur Mexikos aufschlussreich, wie sie etwa bei Alexander von Humboldt zu finden ist.

SF

Vor der Gründung der Academia de San Carlos

Klassische Bildung in Neuspanien

VFM https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Antiguo_Convento_de_Santiago_Tlatelolco%2C_patio.JPG, Foto: Raymundo Perera

Bereits in den ersten Jahren nach der Eroberung Mexikos im Jahr 1521 gründeten europäische Missionare in den neuen Territorien Schulen, in denen Latein und die humanistische Tradition die Grundlage der Bildung darstellten. In Zentren wie dem von den Franziskanern organisierten Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco wurde die alte aztekische Elite zunächst im europäischen Wissenskanon sowie in den Lehren des Katholizismus unterwiesen. Zugleich bestand das Ziel, das Wissen der indigenen Bevölkerung in lateinischer und spanischer Sprache zu bewahren. Die Missionare Pedro de Gante (1486-1572) und Bernardino de Sahagún (1500-1590) waren auf diesem Gebiet führende Persönlichkeiten.

VFM https://digitalcollections.nypl.org/items/9531903b-f24c-fc52-e040-e00a18062b67

Mit der Ankunft der Jesuiten in Neuspanien in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts übernahm der Orden eine maßgebliche Rolle im Bildungswesen. Das Studium konzentrierte sich hauptsächlich auf die Fächer Medizin, Recht und Theologie. Latein und Spanisch waren die Studiensprachen. Den verschiedenen Disziplinen lag ein breiter Kanon von Autoren zugrunde, den die Studenten zu lesen hatten, von Aristoteles, Cicero, Vergil und Ovid über spätantike und mittelalterliche christliche Autoren bis hin zu zeitgenössischen Humanisten.

Schnell entstanden in Städten wie Mexiko-Stadt, Oaxaca und Puebla gut ausgestattete Bibliotheken; neue Bücher trafen ständig aus Europa ein, während in Mexiko ebenfalls Bücher veröffentlicht und gedruckt wurden. Besonders im 18. Jahrhundert erlebten die klassischen Studien einen Aufschwung. Das Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo und das Colegio de San Ildefonso in Mexiko-Stadt, sowie das Colegio de San Francisco Javier in Tepotzotlán waren Zentren, in denen Generationen von Laien und Geistlichen ausgebildet wurden.

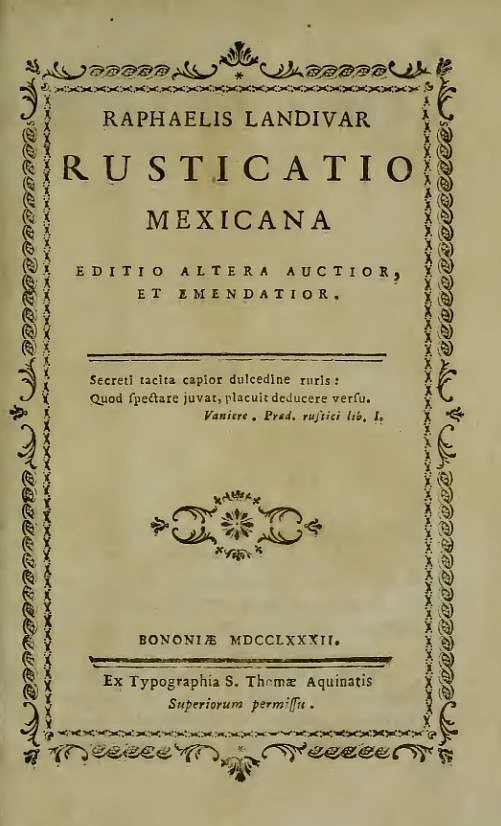

VFM https://archive.org/details/raphaelislandiva00land/page/n3/mode/2up?view=theater

Das weitgehende Bildungsmonopol der Jesuiten und der Einfluss, den sie nicht nur in Neuspanien, sondern in der gesamten hispanischen und katholischen Welt ausübten, führte jedoch dazu, dass der Orden 1767 auf Anordnung von Karl III. Manuel Ocaranza, Tondo mit Bildnis König Karls III. von Spanien, 1875-1881, Mexiko-Stadt, Academia de San Carlos, Galería CentenarioCol. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC aus allen spanischen Herrschaftsgebieten vertrieben und 1773 sogar durch ein päpstliches Dekret vorübergehend aufgelöst wurde. Karls III. und seine Regierung wollten ihren Einfluss auf das Bildungswesen im kolonialen Herrschaftsbereich durch die Einführung aufgeklärter Ideen behaupten. Gleichwohl publizierten die Jesuiten auch aus dem Exil zahlreiche Schriften, in denen sie ihre Verbundenheit mit der mexikanischen Kultur betonten. Insbesondere Persönlichkeiten wie Francisco Xavier Clavijero, Pedro José Márquez, Francisco Xavier Alegre und Rafael Landívar trugen durch ihre Werke entscheidend zur Entwicklung eines nationalen Bewusstseins und dadurch zur Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei.

aus allen spanischen Herrschaftsgebieten vertrieben und 1773 sogar durch ein päpstliches Dekret vorübergehend aufgelöst wurde. Karls III. und seine Regierung wollten ihren Einfluss auf das Bildungswesen im kolonialen Herrschaftsbereich durch die Einführung aufgeklärter Ideen behaupten. Gleichwohl publizierten die Jesuiten auch aus dem Exil zahlreiche Schriften, in denen sie ihre Verbundenheit mit der mexikanischen Kultur betonten. Insbesondere Persönlichkeiten wie Francisco Xavier Clavijero, Pedro José Márquez, Francisco Xavier Alegre und Rafael Landívar trugen durch ihre Werke entscheidend zur Entwicklung eines nationalen Bewusstseins und dadurch zur Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei.

VFM Museo Nacional de Arte de México (MUNAL) https://munal.emuseum.com/objects/395/retrato-de-jose-de-ibarra?ctx=63a9bec2-4390-454c-bbfa-7f7373df672c&idx=0

Malerei und Bildhauerei entwickelten sich dagegen im Rahmen von Gilden, zunächst durch Europäer, später durch einheimische und in lokalen Werkstätten ausgebildete Künstler. Maler wie Juan Correa (1646-1716), Cristóbal de Villalpando (1649-1714), José de Ibarra (1685-1756) und Miguel Cabrera (1695-1768) gehören zu den einflussreichsten Malern Neuspaniens in den Generationen vor der Gründung der Academia de San Carlos. Die beiden letztgenannten Maler ergriffen 1753 in der Hauptstadt sogar die Initiative zur Gründung einer kurzlebigen Akademie oder Gemeinschaft der mexikanischen Künstler. Deren Vertreter trafen sich wöchentlich, um ihren Kollegen die eigenen Werke (etwa Gemälde und Holzschnitzereien), die zumeist religiöse Sujets hatten, vorzuführen und zur Diskussion zu stellen.

Das abgebildete große Gemälde greift Elemente aus Kapitel 12 der Apokalypse des Johannes auf, speziell die mit dem Satz "signum magnum apparuit in caelo" ("es erschien ein großes Zeichen im Himmel" Ap. 12.1) eingeführte Vision: Auf der rechten Seite spricht der Evangelist den lateinischen Satz aus. Im Zentrum erscheint Maria, hinterfangen von der Sonne, den Mond unter ihren Füßen und eine Krone aus zwölf Sternen um ihren Kopf; es handelt sich also um die Jungfrau der Apokalypse, ein Bildthema, das in der katholischen Gesellschaft Neuspaniens besondere Wertschätzung genoss.

Die Jungfrau reicht ihren Sohn dem himmlischen Vater, der ihr wiederum zwei Adlerflügel verleiht, damit sie in die Wüste fliehen kann. In der linken Bildhälfte ist außerdem der große kosmische Krieg zwischen dem Erzengel Michael und dem siebenköpfigen Drachen dargestellt. Das Ungeheuer wird auf die Erde geworfen. Maria tritt auf den Kopf des Ungeheuers, während links eine Gruppe von Engeln Gegenstände präsentiert, die die unbefleckte Natur der Jungfrau symbolisieren.

VFM https://munal.emuseum.com/objects/358/la-virgen-del-apocalipsis?ctx=438c11e8-98c4-4fb3-a361-ff441cdd1214&idx=0

VFM

Von der spanischen Kolonialzeit bis zur Unabhängigkeit Mexikos

Eine sehr kurze Geschichte der Academia de San Carlos

Seitdem Spanien Mexiko im 16. Jahrhundert gewaltsam erobert hatte, spielten das Studium der lateinischen Sprache und die Rezeption der griechisch-lateinischen Kultur in der Kolonie eine wichtige Rolle. Die europäischen Kleriker, die bald ankamen, gründeten Lehranstalten in der humanistischen Tradition , in denen das Studium der lateinischen Sprache im Zentrum stand. Im Laufe der nächsten zwei Jahrhunderte blieb die Bildung in den Händen katholischer Orden, allen voran der Jesuiten.

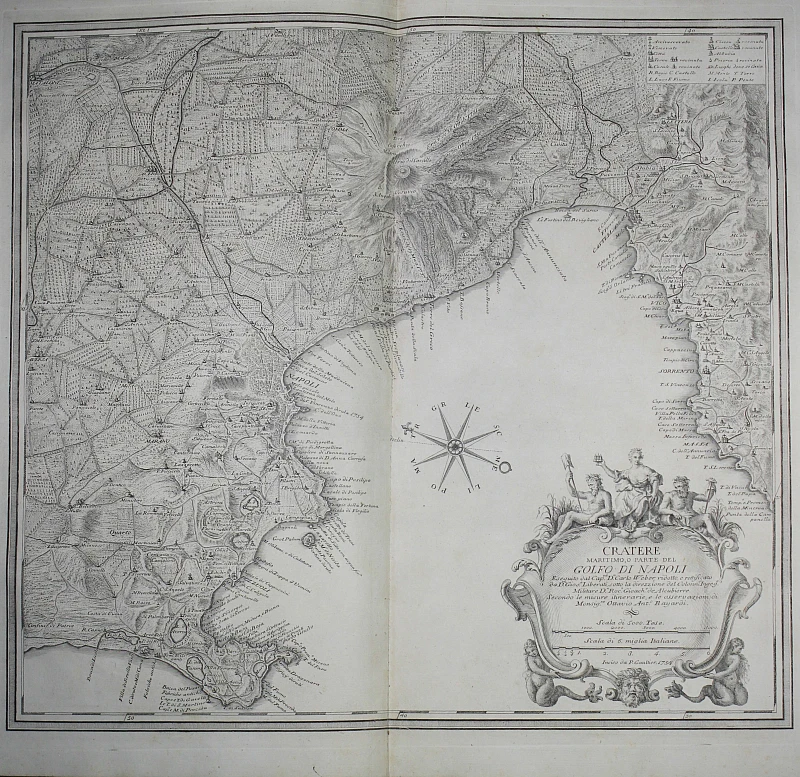

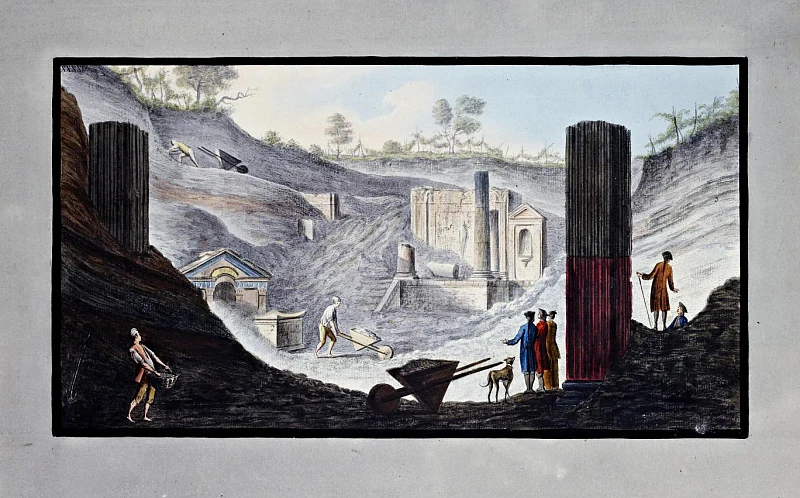

Im Zuge der Aufklärung übernahm die Staatsmacht das Monopol über das Bildungswesen, wobei der Bezugsrahmen der klassischen Antike neu definiert wurde. Dies hing nicht zuletzt mit den Ausgrabungen in Pompeji und Herculaneum zusammen, die seit 1738 bzw. 1748 durch den neapolitanischen Bourbonenkönig Karl VII. gefördert wurden. Die reichen Funde wie Wandmalereien und Skulpturen veränderten die Sicht auf die griechisch-römische Vergangenheit und inspirierten die aufgeklärten Eliten in Kultur und Politik.

Seit 1750 fungierte Weber als Assistent von Roque Joaquín de Alcubierre (1702-1780). Der spanische Offizier leitete für den Bourbonenkönig Karl die Ausgrabungen der antiken Stätten, die 79 n. Chr. vom Vesuv verschüttet worden waren. Schon von den Zeitgenossen wurde er für seine rabiate und zerstörerische Vorgehensweise bei der Suche nach Kunstschätzen kritisiert. Dagegen ging sein Mitarbeiter Weber von Anfang an methodisch vor. Denn er führte Grabungstagebücher, interessierte sich für architektonische Reste und erstellte maßstabsgerechte Pläne mit Bildlegenden, in denen er auch Fundstellen verzeichnete.

Als Pionier der modernen Archäologie erwies er sich auch in der Erforschung und Dokumentation der Villa dei Papiri bei Herculaneum, die 1750 entdeckt und mithilfe von Stollen ausgegraben wurde. Die ausgedehnte römische Villa am Meer ist berühmt für die verkohlten Schriftrollen, die in einem Raum der Anlage gefunden wurden, sowie für ihre reiche Ausstattung mit Skulpturen aus Bronze und Marmor. Eine Anerkennung seiner Leistungen erfuhr Weber zu seinen Lebzeiten kaum. So blieb ihm die Aufnahme in die Accademia Ercolanese (gegründet 1755) verwehrt. Doch bereits Johann Joachim Winckelmann lobte ihn in seinem "Sendschreiben von den Herculaneischen Entdeckungen" (Dresden 1762) für seine umsichtige Arbeitsweise.

SF Col. Biblioteca Nacional de México, Fondo Academia de San Carlos, Foto: CIDYCC, AASC

Sir William Hamilton (1730-1803), aus dessen Publikation über Vulkane die Pietro Fabris‘ Darstellung der frühen Arbeiten am Heiligtum stammt, diente von 1764 bis 1799 als britischer Gesandter am Hof der Bourbonen in Neapel. Neben seinen vulkanologischen Forschungen befasste der Diplomat sich eingehend mit der griechisch-römische Antike und ihren Hinterlassenschaften. Er baute eine umfängliche Antikensammlung auf, zu der vor allem zahlreiche und bedeutende griechische Vasen gehörten und die er von Pierre-François Hugues d’Hancarville publizieren ließ (Collection Of Etruscan, Greek And Roman Antiquities From The Cabinet Of The Honble. Wm. Hamilton, Neapel 1767-1776) publizieren ließ. Mit diesem Werk löste er einen regelrechten Boom der Antikenrezeption aus, da Künstler und Kunsthandwerker sich die darin abgebildeten Motive und Ornamente zum Vorbild für ihre eigenen Erzeugnisse (Keramik, Möbel, Stoffe etc.) nahmen.

SF https://archive.org/details/gri_33125009359809/page/n164/mode/1up?view=theater

Als König Karl 1759 in Madrid als Karl III. Camillo Paderni, Porträt Karls VII./V. von Neapel und Sizilien, in: Le Antichità di Ercolano esposte. Le pitture antiche d'Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione. Erster Band (Neapel 1757), RadierungCol. Biblioteca Nacional de México, Fondo Academia de San Carlos, Foto: CIDYCC, AASC den spanischen Thron bestieg, brachte er seine Vorstellungen einer vorbildhaften Antike mit in seine Heimat. Seine darauf gegründete Bildungspolitik wollte er auch auf die amerikanischen Herrschaftsgebiete, besonders auf Neuspanien, ausdehnen. Nach der Vertreibung der Jesuiten aus allen spanischen Territorien (1767), durch die der große Einfluss des Ordens auf Bildung und Politik beseitigt werden sollte, gestattete Karl die Gründung einer Kunstakademie in der Kolonie, der Königlichen Akademie von San Carlos in Mexiko-Stadt (1783). Ihr Schutzpatron war der Heilige Karl Borromäus, Bischof von Mailand von 1564 bis 1584, der während der Gegenreformation ein Reformprogramm für die Architektur und Ausstattung von Kirchen formuliert hatte.

den spanischen Thron bestieg, brachte er seine Vorstellungen einer vorbildhaften Antike mit in seine Heimat. Seine darauf gegründete Bildungspolitik wollte er auch auf die amerikanischen Herrschaftsgebiete, besonders auf Neuspanien, ausdehnen. Nach der Vertreibung der Jesuiten aus allen spanischen Territorien (1767), durch die der große Einfluss des Ordens auf Bildung und Politik beseitigt werden sollte, gestattete Karl die Gründung einer Kunstakademie in der Kolonie, der Königlichen Akademie von San Carlos in Mexiko-Stadt (1783). Ihr Schutzpatron war der Heilige Karl Borromäus, Bischof von Mailand von 1564 bis 1584, der während der Gegenreformation ein Reformprogramm für die Architektur und Ausstattung von Kirchen formuliert hatte.

VFM https://www.metmuseum.org/art/collection/search/698801

Nach dem Vorbild der Königlichen Akademie von San Fernando in Madrid sollte die neue Einrichtung die Ausbildung von Architekten, Malern und Bildhauern im Sinne klassizistischer Ideale gewährleisten. Zentrale Gründungsgestalten waren der Medailleur und Kupferstecher Jerónimo Antonio Gil (1731–1798), der Bildhauer Manuel Tolsá (1757-1816) und der Maler Rafael Ximeno y Planes (1759–1825). Vor allem Tolsá ist der Aufbau der Abgusssammlung zu verdanken, die er aus Spanien mitbrachte und die als didaktisches Material diente.

Zunächst in einem Nebengebäude der königlichen Münzprägeanstalt (Real Casa de Moneda) im Zentrum von Mexiko-Stadt untergebracht, zog die Academia de San Carlos wegen der hohen Studentenzahl 1791 in das nahegelegene ehemalige Hospital Real del Amor de Dios um, das 1786 geschlossen worden war.

Infolge des mexikanischen Unabhängigkeitskampfes (1810–1821) blieb die Akademie längere Zeit geschlossen. Auf Initiative des kontroversen Präsidenten Antonio López de Santa Anna wurde sie erst 1847 als Nationale Akademie von San Carlos wiedereröffnet. 1857 übernahm Francesco Saverio Cavallari (1809–1896), bis dahin Direktor der Mailänder Akademie der Künste, die Leitung der mexikanischen Einrichtung. Er entwarf auch die Umgestaltung des heutigen Akademiegebäudes, dessen Architektur den europäischen Stil der Neorenaissance mit landestypischen Elementen wie lokalem Vulkangestein verbindet. In dieser Zeit erweiterte der katalanische Bildhauer Manuel Vilar (1812-1860) die Gipssammlung der Akademie, indem er Abgüsse hauptsächlich aus Italien beschaffte, wo er studiert hatte.

Buen Abad hatte selbst an der Akademie Malerei studiert und war später als Fotograf und Dozent tätig. Außerdem nahm er 1889 er als Mitglied der mexikanischen Delegation mit seinen Werken an der Pariser Weltausstellung teil, bei der er mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet wurde.

SF Col. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC

Weiteren Zuwachs erfuhren die Bestände im frühen 20. Jahrhundert, als der mexikanische Architekt Antonio Rivas Mercado (1853–1927) als Direktor fungierte. Dank seiner ausgezeichneten Beziehungen zur Akademie der Künste in Paris baute er die Abguss-Sammlung weiter aus und beschaffte Kopien wichtiger Werke aus Paris. Er war zudem für die Errichtung der großen Glaskuppel über dem zentralen Innenhof des Cavallari-Gebäudes verantwortlich (1912-1913).

Mit der mexikanischen Revolution (1910–1921) erlebte die Akademie erneut eine Phase der Instabilität. Der Klassizismus hatte längst seine Bedeutung als kulturelles Leitbild eingebüßt. Die Künstler wollten sich nicht mehr an antiken Werken, sondern an der Lebenswirklichkeit der Bevölkerung orientieren. Künstler wie Diego Rivera (1896–1957), José Clemente Orozco (1883–1949) und David Alfaro Siqueiros (1896–1974), die „großen Drei“ des mexikanischen Muralismus, hatten an der Akademie studiert und kämpften nun für eine Kunsterziehung, die auf soziale Gerechtigkeit abzielte. Der in diesen Jahren amtierende Direktor der Akademie, der berühmte Maler Gerardo Murillo (1875–1964), genannt Dr. Atl, strich sogar das Studium von Gipsabdrücken aus dem Lehrplan, um sich auf das reale Leben als nachzuahmendes Modell zu konzentrieren.

In den 1920er Jahren wurde die Escuela Nacional de Bellas Artes (Nationale Schule der Schönen Künste) in die Universität Mexiko (UNAM) integriert. Ihre heutigen institutionellen Erben sind die Fakultät für Architektur und die im Akademiegebäude untergebrachte Fakultät für Kunst und Design. In den letzten Jahrzehnten wurden enorme Anstrengungen unternommen, um das Erbe und die Geschichte der Akademie sowie ihre Abgusssammlung aufzuwerten, zu bewahren und zu vermitteln und ihr Potenzial zu nutzen.

VFM

Klassizismus als Programm

Die Kulturpolitik des Bourbonenkönigs Karl III.

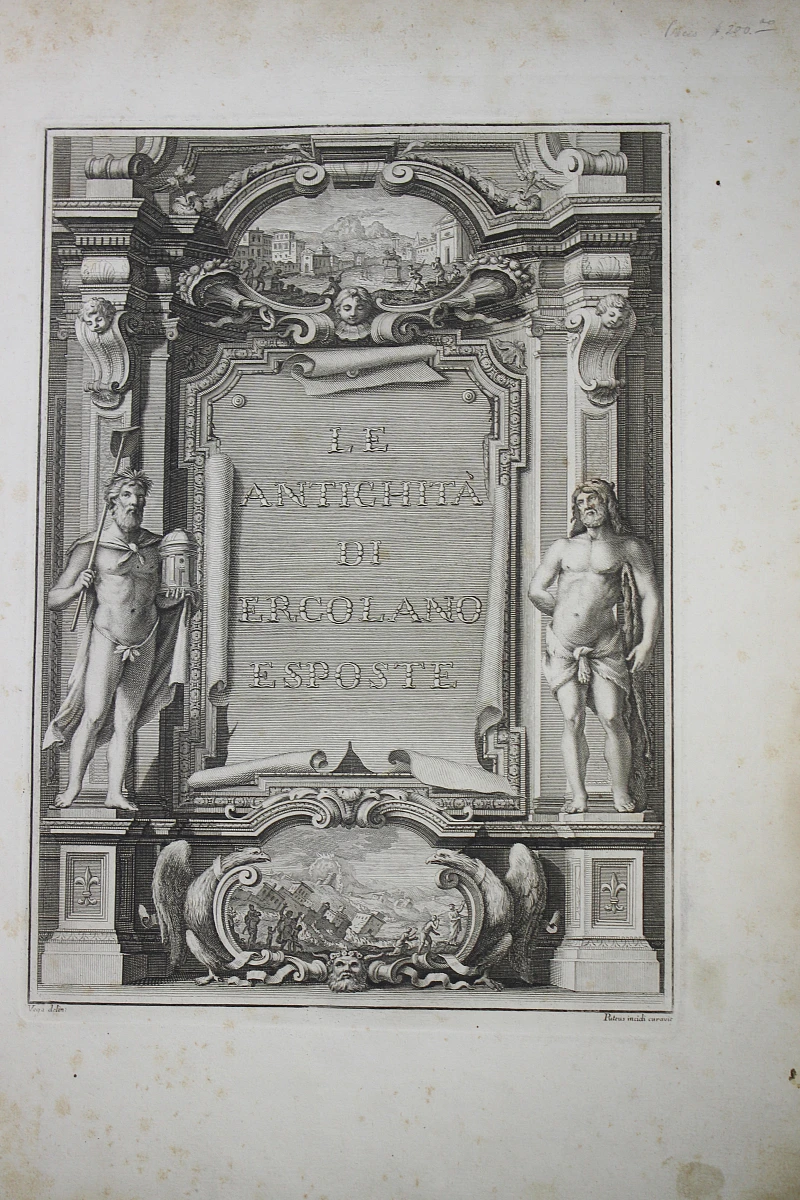

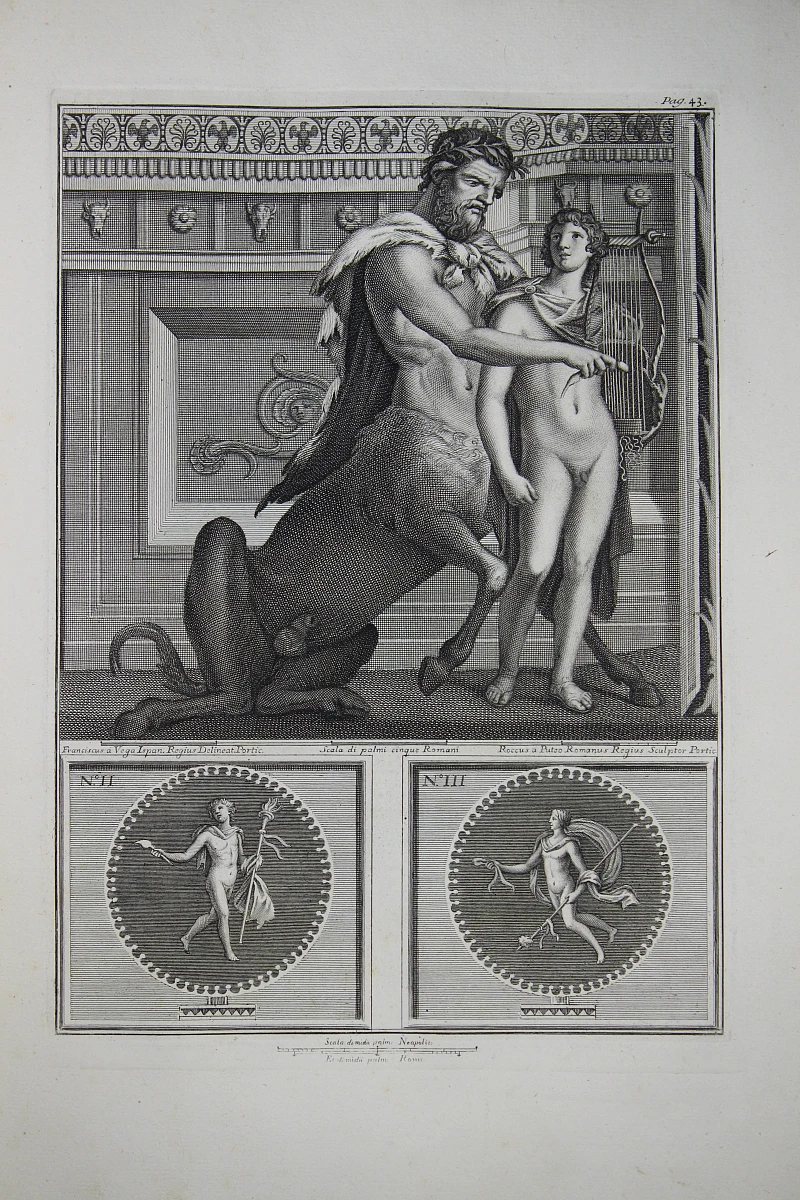

In der Herrschaft Karls III. Bourbon über Spanien und seine Kolonien (1759-1788) spielten die Umsetzung der Ideen der Aufklärung und damit einhergehend die künstlerische sowie wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der klassischen Antike eine wichtige politische Rolle. Bereits in seiner Jugendzeit als Herzog von Parma und Piacenza erbte er die berühmte Antikensammlung der Familie Farnese, aus der seine Mutter stammte. Als König von Neapel und Sizilien (1735-1759) initiierte Karl, unterstützt von seinem Minister Bernardo Tanucci, nicht nur zahlreiche Reformvorhaben, sondern veranlasste auch die ersten systematischen Ausgrabungen in den Vesuvstätten Herculaneum, Pompeji und Stabiae (ab 1738, 1748 bzw. 1749). Die Funde – Skulpturen, Wandmalereien, Papyri – wurden im Museum Herculanense in der königlichen Sommerresidenz von Portici aufgestellt und restauriert; 1755 erfolgte die Gründung der Accademia Ercolense, die ab 1757 die prächtigen Bände der Antichità di Ercolano Esposte herausbrachte.

VFM Col. Biblioteca Nacional de México, Fondo Academia de San Carlos, Foto: CIDYCC, AASC

Von Madrid aus versuchte Karl den als rückständigen geltenden spanischen Staatsapparat zu erneuern, wozu kulturpolitische Maßnahmen zählten. So berief er den Maler Anton Raphael Mengs Anton Raphael Mengs, Selbstbildnis, 1773, Florenz, Galleria degli Uffizi, Öl auf Holztafel, 93 x 73 cmhttps://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Mengs,_Selbstbildnis.jpg als Exponenten des Klassizismus an seinen Hof, machte die Königliche Bibliothek (mit eigener Druckerei) sowie die Kunstakademien zu wichtigen Bildungszentren, indem er die Academia de San Fernando Madrid, Fassade der Real Academia de Bellas Artes de San Fernando im Palacio de GoyenecheCol. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

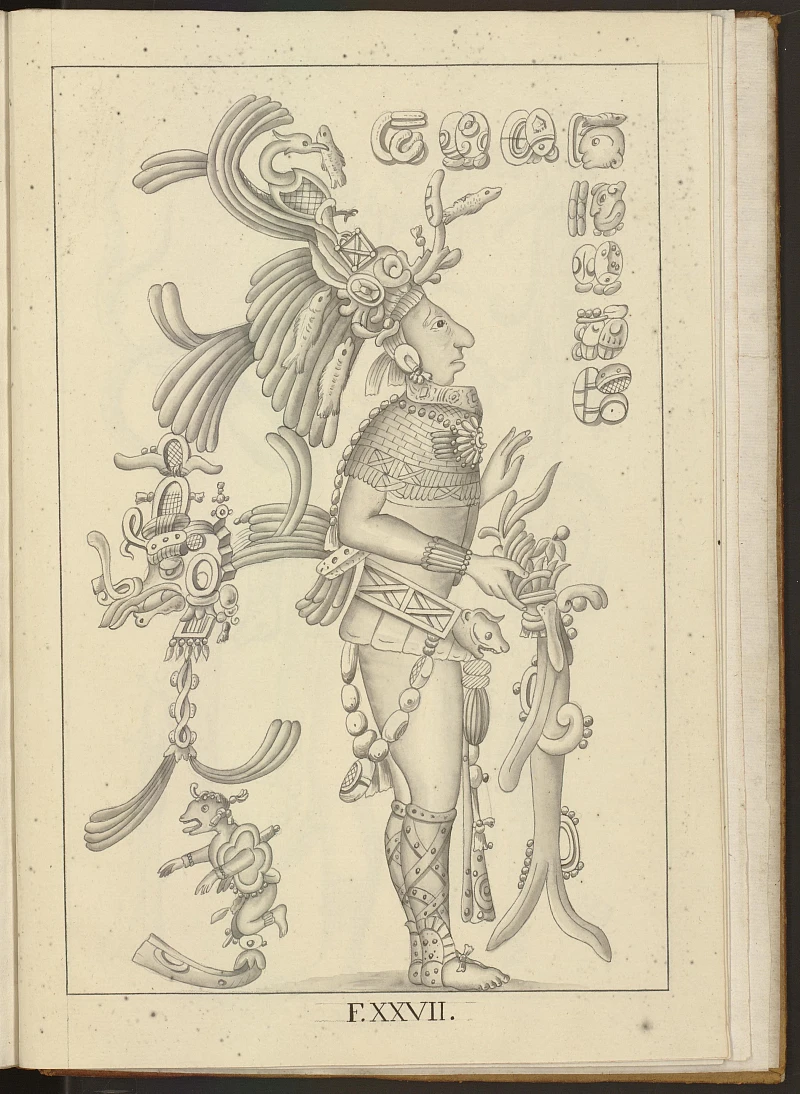

als Exponenten des Klassizismus an seinen Hof, machte die Königliche Bibliothek (mit eigener Druckerei) sowie die Kunstakademien zu wichtigen Bildungszentren, indem er die Academia de San Fernando Madrid, Fassade der Real Academia de Bellas Artes de San Fernando im Palacio de GoyenecheCol. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid förderte und nach ihrem Vorbild entsprechende Einrichtungen in Valencia (1768) und Mexiko-Stadt (1783) etablierte. Die Gründung der Academia de San Carlos in Neuspanien diente der ästhetischen Neuausrichtung von Münzprägung, Kunst, Handwerk und Architektur vom Barock zum Klassizismus und sollte zugleich zur Belebung der damit verbunden Gewerbe beitragen. Die aufgeklärte staatliche Politik sollte zugleich das Bildungsmonopol der Kirche, vor allem der 1767 aus der Kolonie verbannten Jesuiten, brechen. Zusätzlich unterstützte Karl III. die frühe Erforschung von Palenque, einer alten Maya-Stadt im Südosten Mexikos und schuf damit die Grundlage zur Bewahrung des indigenen Erbes.

förderte und nach ihrem Vorbild entsprechende Einrichtungen in Valencia (1768) und Mexiko-Stadt (1783) etablierte. Die Gründung der Academia de San Carlos in Neuspanien diente der ästhetischen Neuausrichtung von Münzprägung, Kunst, Handwerk und Architektur vom Barock zum Klassizismus und sollte zugleich zur Belebung der damit verbunden Gewerbe beitragen. Die aufgeklärte staatliche Politik sollte zugleich das Bildungsmonopol der Kirche, vor allem der 1767 aus der Kolonie verbannten Jesuiten, brechen. Zusätzlich unterstützte Karl III. die frühe Erforschung von Palenque, einer alten Maya-Stadt im Südosten Mexikos und schuf damit die Grundlage zur Bewahrung des indigenen Erbes.

VFM https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2005kislak1/?sp=51 Digital ID: http://hdl.loc.gov/loc.rbc/kislak.74394.1

SF

Aus der Sammlung eines Künstlers

Der Maler Anton Raphael Mengs und die Academia de San Fernando in Madrid

Die Mengs’sche Abguss-Sammlung

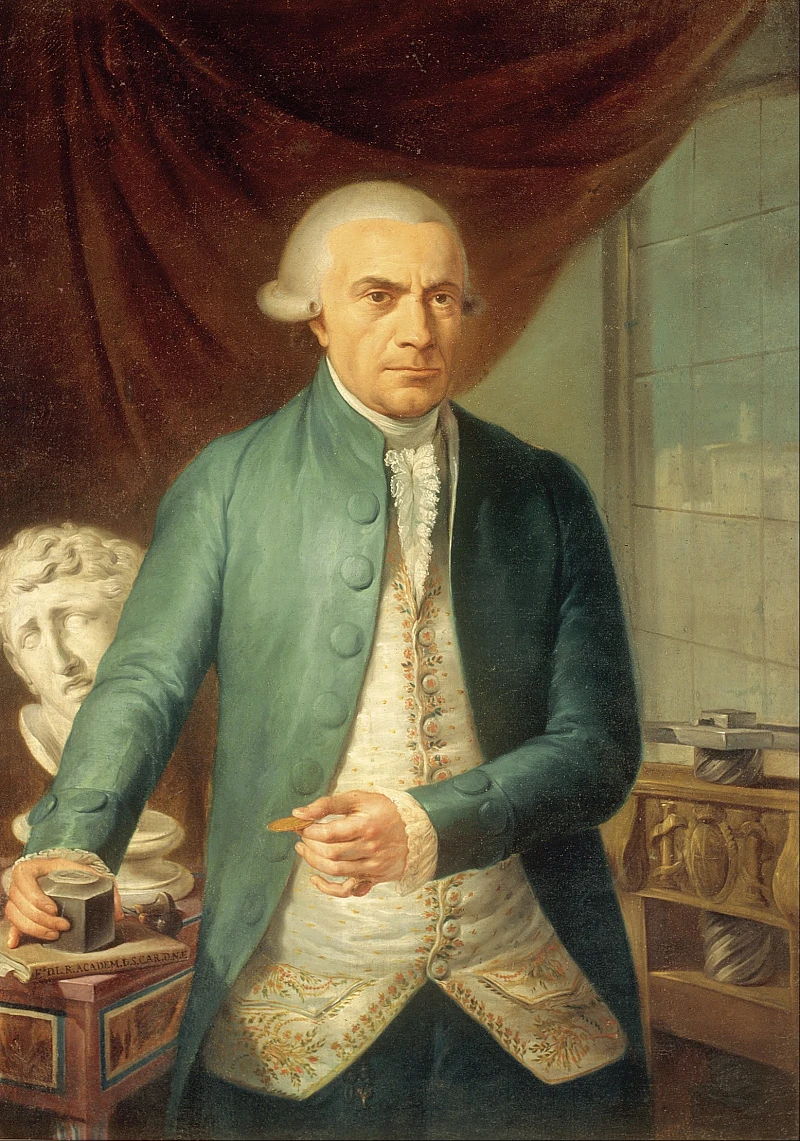

Der Maler Anton Raphael Mengs (1728–1779) gilt als Wegbereiter des Klassizismus. In Dresden aufgewachsen, kam er im Alter von zwölf Jahren zum ersten Mal nach Rom, das ihm bis zu seinem Tode über längere Phasen als Lebensmittelpunkt dienen sollte. Aufgrund seines künstlerischen Schaffens wurde er zum Hofmaler des sächsischen Kurfürsten und polnischen Königs August II./III. ernannt, zudem gewann er die Wertschätzung der russischen Zarin Katharina II. und des römischen Kardinals Alessandro Albani, der ihn besonders förderte. 1761 berief ihn Karl III. Camillo Paderni, Porträt Karls VII./V. von Neapel und Sizilien, in: Le Antichità di Ercolano esposte. Le pitture antiche d'Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione. Erster Band (Neapel 1757), RadierungCol. Biblioteca Nacional de México, Fondo Academia de San Carlos, Foto: CIDYCC, AASC von Spanien an den spanischen Hof, damit er neben Giambattista Tiepolo die Deckenfresken des königlichen Palastes zu Madrid ausführe.

von Spanien an den spanischen Hof, damit er neben Giambattista Tiepolo die Deckenfresken des königlichen Palastes zu Madrid ausführe.

Mit seinem Freund Johann Joachim Winckelmann verband Mengs das künstlerische Ideal der klassischen Antike. Daher baute er seit seinem zweiten Rom-Aufenthalt (ab 1752) eine umfängliche, schließlich viele hundert Objekte umfassende Sammlung von Gipsabgüssen griechisch-römischer, aber auch neuzeitlicher Skulpturen auf. Diese Kopien dienten dem Maler in seinem Atelier nicht nur der eigenen Beschäftigung mit vorbildhaften Werken, wie etwa bei seiner Rekonstruktion der Pasquino-Gruppe. Vielmehr setzte er sie auch in der Ausbildung seiner Schüler als Modelle ein, um deren zeichnerische Fertigkeiten und guten Geschmack zu schulen.

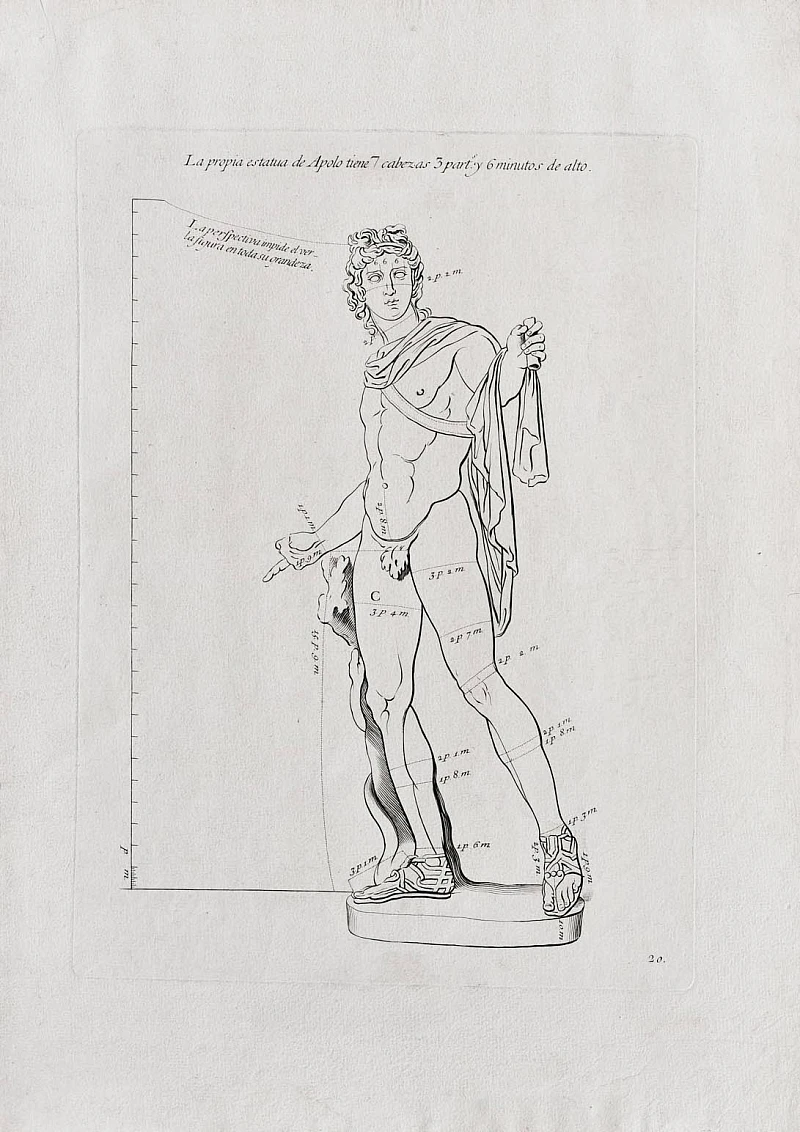

Nachdem die Skulptur gegen Ende des 15. Jahrhunderts in Anzio (Antium), einer römischen Villengegend am Tyrrhenischen Meer in Latium, entdeckt worden war, gelangte sie 1510 als Erwerbung des Renaissancepapstes Julius II. (im Amt 1503-1513) in den Cortile delle Statue im Vatikan. Seit Michelangelo diente sie bildenden Künstlern als Vorbild und genoss besonders im 18. Jahrhundert hohe Wertschätzung. So hielt Johann Joachim Winckelmann sie für das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des Altertums, weshalb sie seine klassizistische Ästhetik wesentlich prägte. Ebenso setzte sich Anton Raphael Mengs, aus dessen Sammlung der Dresdner Abguss stammt, mit dem Apoll vom Belvedere auseinander: In dem Gemälde Perseus und Andromeda (um 1775, St. Petersburg, Eremitage) hat der Maler für die Darstellung des griechischen Helden offenbar die Haltung der Statue variiert.

SF Skulpturensammlung, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Foto: Elke Estel/Hans Peter Klut

Zur Zeit Mengs‘ stellte die Beschaffung von Abgüssen noch eine große Herausforderung dar, da es noch keine spezialisierten Gipsformereien gab und die herrschaftlichen Besitzer die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit ihrer Sammlungen streng überwachten. Durch seine guten Kontakte zu den Protagonisten des römischen Kunstmarkts, darunter der Bildhauer und Restaurator Bartolomeo Cavaceppi, und zu den italienischen Adelshäusern vermochte der Maler es jedoch immer wieder, die Erlaubnis für Abformungen zu einzuholen. So gestattete ihm der Großherzog der Toskana 1770, in Florenz bedeutende Werke abzugießen. Bereits 1768 gelang Mengs die Beschaffung von Erstabgüssen aus neuen Formen von berühmten Werken im Vatikan.

SF

Anton Raphael Mengs und die Academia de San Fernando

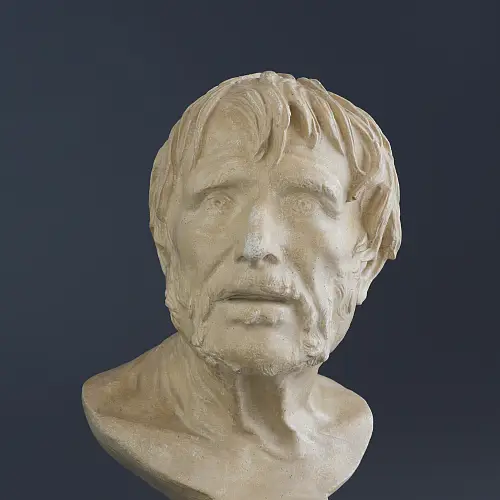

Der aus Italien stammende Schöpfer der Büste, Giovanni Domenico Olivieri (1708-1762), fungierte nicht nur als erster Bildhauer des Königs, sondern er war auch unmittelbar an der Gründung der Madrider Akademie der Schönen Künste beteiligt. Hier lehrte er ab 1752 als Direktor für Bildhauerei.

SF Col. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Foto: RABASF

VFM Col. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Foto: RABASF, Carlos Manso y Pablo León

Infolge seiner Berufung zum spanischen Hofmaler erhielt Anton Raphael Mengs den Titel eines Ehrendirektors für Malerei an der Madrider Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando (heute Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), der königlichen Kunstakademie, welche bereits 1744 durch König Philipp V. begründet und 1752 von Ferdinand VI. eröffnet worden war. Deren überschaubarer Bestand an Gipsabgüssen wurde 1776 erweitert durch Abgüsse aus der Madrider Sammlung von Mengs, die dieser über Karl III. der Akademie schenkte, bevor er krankheitsbedingt nach Rom zurückkehrte. Zur gleichen Zeit übergab der König der Einrichtung Formen von antiken Werken, die während seiner Herrschaft über das Königreich Neapel in Pompeji und Herculaneum ausgegraben worden waren. 1779, in seinem letzten Lebensjahr, veranlasste der Maler außerdem das von Rom aus eine große Zahl von (teilweise neu hergestellten) Gipsabgüssen aus seinem Atelier, in 76 Kisten verpackt, nach Spanien verschifft wurden. Etwas später wurden 24 Kisten mit Formen, die Mengs 1770 in Florenz hatte abnehmen dürfen und die dort verblieben haben, nach Madrid transportiert.

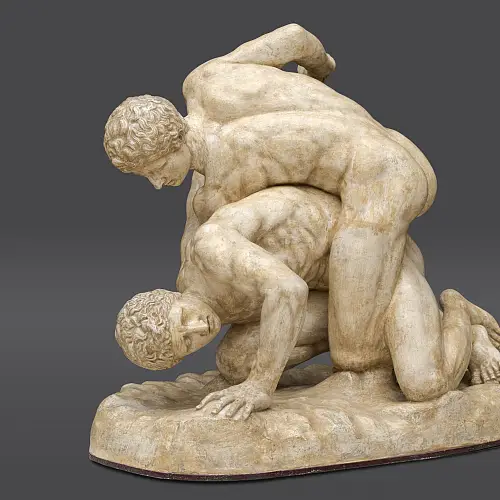

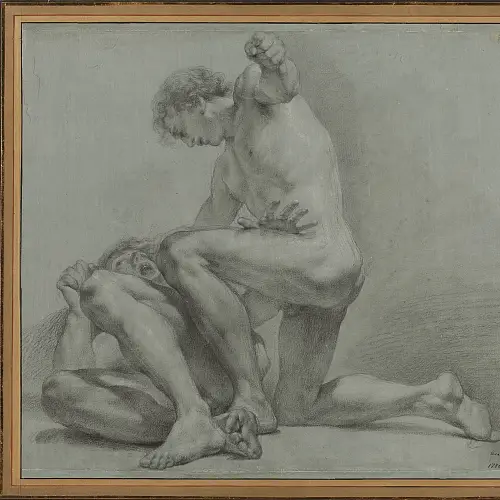

Die nur knapp 90 cm hohe Gruppe beeindruckt durch ihre komplizierte Komposition eng miteinander verschlungener Athleten im Bodenkampf. Offenbar ist das griechische Pankration gemeint, eine Disziplin, die Boxen und Ringen einschloss und bei der fast alles – außer Beißen und Augenkratzen – erlaubt war.

SF Col. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC

SF Foto: Wolfgang Fuhrmannek, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, CC BY-SA 4.0

In Rom verblieb trotzdem eine riesige Sammlung, deren Großteil – 883 Objekte – drei Jahre nach dem Tod des Künstlers vom Dresdner Hof angekauft wurde. Mithilfe der Mengs’schen Formen und Abgüsse in Madrid erstellte wiederum der Bildhauer Manuel Tolsá 1790 seine umfängliche Lieferung von Gipskopien neugegründete Academia de San Carlos in Mexiko-Stadt. Somit beruhte die mexikanische Einrichtung nicht nur ideell und im Hinblick auf ihr Gründungspersonal, sondern auch materiell auf dem Vorbild im Mutterland.

SF

Laokoon in Mexiko

Die Gipsabguss-Sammlung der Academia de San Carlos in der spanischen Kolonialzeit

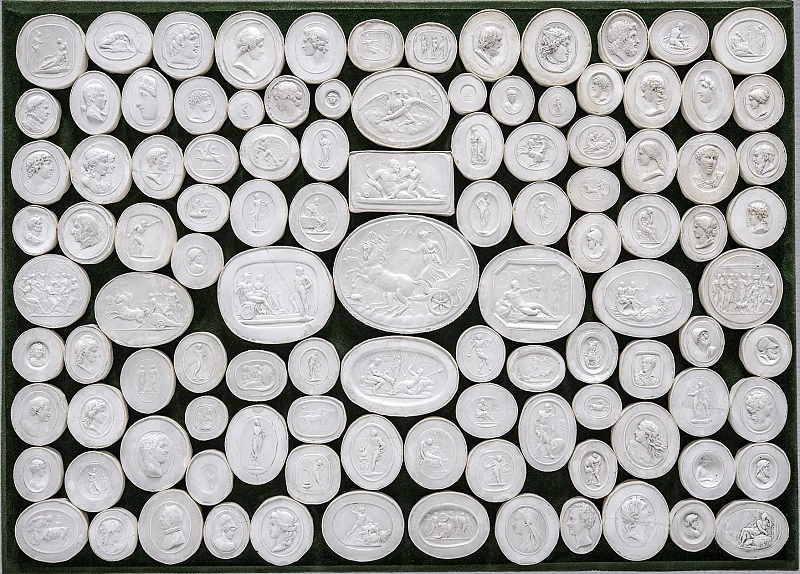

Gipsabgüsse stellten in der klassizistischen Strömung des 18. Jahrhunderts ein wichtiges Lehrmittel für die künstlerische Ausbildung dar. Seit der Gründung der Akademien ermöglichten Gipsabguss-Sammlungen den Künstlern, sich dem sog. klassischen Schönheitskanon zu nähern, um ihre Zeichentechniken und ganz allgemein den „guten Geschmack“ (buen gusto) zu entwickeln. Jerónimo Antonio Gil , der Gründungsdirektor der mexikanischen Akademie, war eine Schlüsselfigur für die Einführung der Gipsabgüsse in Neuspanien. Als er 1788 ins Land kam, brachte er eine kleine Sammlung von Gipsabgüssen mit, von denen jedoch „nicht mehr als vier oder fünf Köpfe“ übrig blieben. Daher wandte er sich in den folgenden Jahren an die Junta Superior de Gobierno, das oberste Leitungsgremium der Academia, um den Ankauf von Gipsabgüssen von der Madrider Akademie zu beantragen, damit seine eigene amerikanische Einrichtung mit einer bedeutenden Sammlung von Statuen für den Unterricht ausgestattet werden konnte. Gil bat zunächst um Gipsabgüsse wie: „einen Abguss des großen Apollo, der sich in der Akademie [in Madrid] befindet, einen weiteren von Apollo [sog. Apollino], einen weiteren von der Venus de’ Medici, einen weiteren von Laokoön, einen weiteren von Castor und Pollux [i.e. der sog. Ildefonso-Gruppe], einen weiteren von Herkules [Farnese] und eine Reihe der besten Köpfe, Füße, Hände und Basreliefs“.

In Madrid wurde Manuel Tolsá , der 1789 zum Direktor für Bildhauerei an der Academia de San Carlos ernannt worden war, vom König beauftragt, die Übergabe der Gipsabgüsse an das Vizekönigreich zu überwachen. Unterstützt wurde er dabei von Josef Panucci, dem Gipsformer der Madrider Akademie. Insgesamt wurden 192 Stücke ausgewählt, darunter 70 vollständige Skulpturen, 51 Reliefs und 71 Köpfe, von denen die meisten Abgüsse von antiken Werken waren. Unter den Gipsabgüssen befanden sich auch Skulpturen, die heute noch in San Carlos aufbewahrt werden: Laokoon und seine Söhne Gipsabguss der Laokoon-Gruppe, 1790, Mexiko-Stadt, Antigua Academia de San Carlos (FAD/UNAM)Die originale Skulpturengruppe des Laokoon befindet sich seit ihrer Entdeckung auf dem Hügel Oppius (einem Ausläufer des Esquilin) in Rom vor über 500 Jahren in den Vatikanischen Museen.

Das Bildwerk ist vermutlich im fortgeschrittenen 1. Jahrhundert v. Chr. aus Marmor gearbeitet worden und zeigt den trojanischen Priester Laokoon und seine beiden Söhne, die an einem Altar von zwei gewaltigen Schlangen angegriffen werden. Die Tiere winden sich um die Arme und Beine ihrer Opfer und fesseln sie auf diese Weise regelrecht aneinander. Die Knaben und ihr Vater sind in einer Ebene angeordnet, es gibt es also eine klare Hauptansicht, über die sich dem Betrachter das dargestellte Drama vollständig erschließt. In dem vor allem durch Vergils Aeneis (Buch 2, 40-56; 199-234) berühmt gewordenen Mythos ist Laokoon ein Priester des Apollon oder des Poseidon. Das Leid, das ihm und seinen Söhnen widerfährt, wird je nach Überlieferung damit begründet, dass Laokoon zuvor entweder Apollon erzürnt hat, weil er vor dessen Kultbild Geschlechtsverkehr hatte (so der hellenistische Autor Euphorion laut Vergils Kommentator Servius: ad Aen. 2, 201), oder dass er seine Mitbürger gegen den Götterwillen vor dem Trojanischen Pferd warnte (so Vergil, Aen. 2, 199-234). Nicht einmal der Rückzug zum Altar, so die Botschaft der Gruppe, schützt den Vater und seine Söhne vor der Macht der Götter. So konnte der antike Betrachter in der expressiven Gruppe das Ausgeliefertsein der menschlichen Existenz gegenüber höheren Mächten widergespiegelt sehen.

Das Original im Vatikan kann mit einer Gruppe identifiziert werden, die Plinius der Ältere um 70-79 n. Chr. in einer Residenz des damaligen imperator und flavischen Prinzen Titus verortet (Plin. nat. 36, 37). Ihm zufolge ist der Laokoon ein exzeptionelles Werk der rhodischen Bildhauer Hagesander, Polydoros und Athanodoros. Der römische Autor scheint zwar zu suggerieren, sie sei aus nur einem Marmorblock gefertigt worden, doch tatsächlich setzten die drei Künstler sie aus mindestens sieben Elementen zusammen, wobei die Stoßfugen sorgfältig kaschiert wurden. Das Fragment des rechten, angewinkelten Arms der Mittelfigur wurde erst 1903 durch den Archäologen und Kunsthändler Ludwig Pollak in einer Steinmetzwerkstatt auf dem Esquilin wiederentdeckt und Ende der 1950er Jahre im Vatikan mit der Gruppe verbunden. Deshalb zeigt die um 1790 entstandene Kopie in der Academia de San Carlos die alte Ergänzung mit ausgestrecktem Arm.

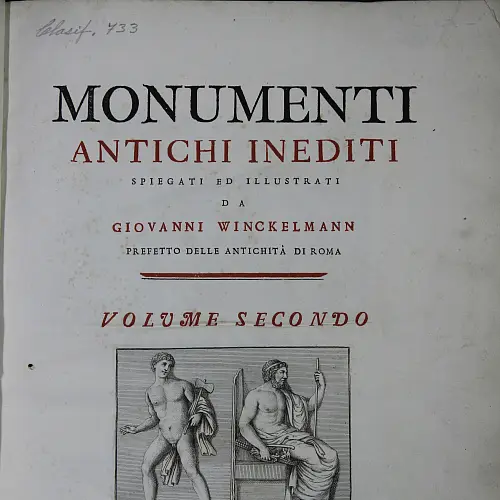

Als prominentes Werk der antiken Bildhauerkunst und wertvoller Besitz der päpstlichen Sammlungen hat das Bildwerk seit der frühen Neuzeit in Europa und darüber hinaus eine enorme künstlerische und wissenschaftliche Wirkung entfaltet. Die expressive Bildsprache regte zahlreicher Maler und Bildhauer zu einer Auseinandersetzung mit der Skulptur an. Kopien in Bronze und Marmor dienten als Schmuck von Palästen und Gärten. Ferner wurden Gipsabgüsse im akademischen Zeichenunterricht als Modelle eingesetzt. Besonders im Zeitalter der Aufklärung und des Klassizismus, also im 18. Jahrhundert, bildete die Gruppe den Ausgangspunkt ästhetischer Theorien, wie sie Johann Joachim Winckelmann und Gotthold Ephraim Lessing entwickelten.

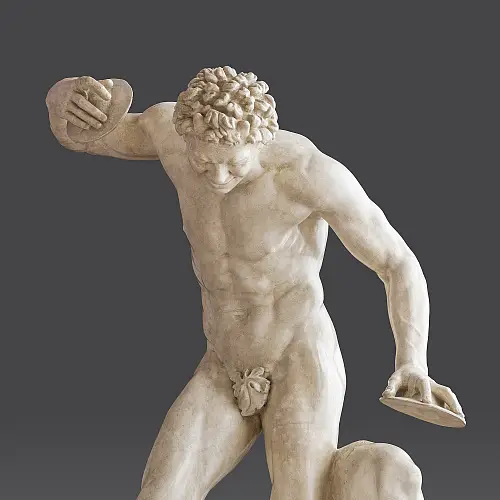

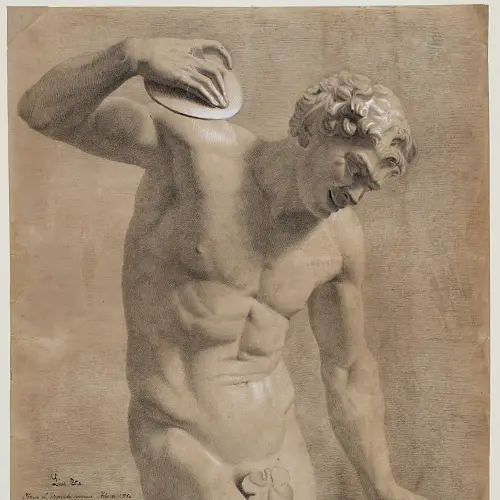

SFCol. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC , der Satyr Abguss des Satyrs mit der Fußklapper (kroupezion), 1790, Mexiko-Stadt, Antigua Academia de San Carlos (FAD/UNAM)Der Abguss stammt von einer unterlebensgroßen Marmorstatue in der Galleria degli Uffizi in Florenz (Inv. 220, Höhe 1,43 m), die sich vormals im Besitz der Medici befand und die im 16. Jahrhundert um den Kopf und die Arme ergänzt wurde. Die Statue zeigt einen Satyr aus dem Gefolge des Weingottes Dionysos. Die nackte Gestalt tritt auf eine hölzerne Fußklapper (auf Griechisch kroupezion, getragen wie eine Sandale), um einen Rhythmus anzugeben, wobei sie sich vorneigt und die Arme hebt. Ursprünglich dürfte sie mit den Fingern geschnippt oder kleine Zimbeln betätigt haben.

, der Satyr Abguss des Satyrs mit der Fußklapper (kroupezion), 1790, Mexiko-Stadt, Antigua Academia de San Carlos (FAD/UNAM)Der Abguss stammt von einer unterlebensgroßen Marmorstatue in der Galleria degli Uffizi in Florenz (Inv. 220, Höhe 1,43 m), die sich vormals im Besitz der Medici befand und die im 16. Jahrhundert um den Kopf und die Arme ergänzt wurde. Die Statue zeigt einen Satyr aus dem Gefolge des Weingottes Dionysos. Die nackte Gestalt tritt auf eine hölzerne Fußklapper (auf Griechisch kroupezion, getragen wie eine Sandale), um einen Rhythmus anzugeben, wobei sie sich vorneigt und die Arme hebt. Ursprünglich dürfte sie mit den Fingern geschnippt oder kleine Zimbeln betätigt haben.

Es handelt sich um eine von zahlreichen römischen Kopien eines offenbar berühmten griechischen Bronzewerks aus dem 2. Jahrhundert v. Chr., zu dem auch eine Nymphe gehörte, von der ebenfalls viele Repliken erhalten sind. Offenbar war eine „Aufforderung zum Tanze“ (so der moderne archäologische Begriff) dargestellt. Die weibliche Figur saß mit nackter Brust und Hüftmantel auf einem Felsen, schlug die Beine übereinander, löste eine Sandale und lachte dem Satyr ins Gesicht. Dieser zeichnete sich ebenfalls durch eine fröhliche Physiognomie sowie durch struppiges Haar, eine Stupsnase, spitze Ohren und einen Pferdeschwanz am Rücken aus.

Die originale Gruppe war in der Antike offenbar berühmt und sie könnte in Kleinasien gestanden haben, denn sie erscheint noch um 200 v. Chr. auf Münzen aus Kyzikos, einer Stadt am Marmarameer. Während das Vorbild als Weihgeschenk in einem Heiligtum gedient haben könnte, schmückten die römischen Kopien die Villen und Häuser der Elite oder sie gehörten zur Skulpturenausstattung von Thermen. An solchen Orten sollte die Gruppe eine heitere und erotische Atmosphäre evozieren.

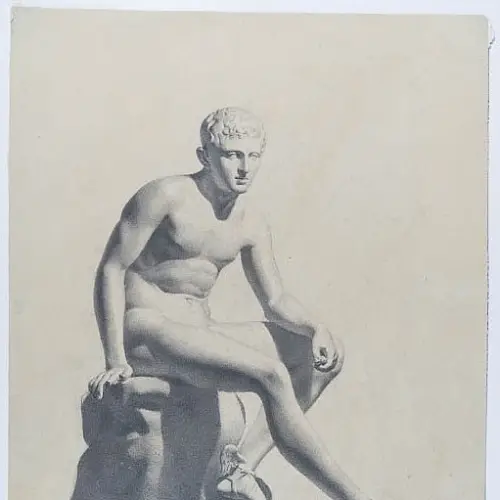

SFCol. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC mit der Fußklapper in Florenz, der sog. Apollino (Apollo Medici), der Borghesische Fechter, die Florentiner Ringer Gipsabguss der Florentiner Ringer, 1790, Mexiko-Stadt, Antigua Academia de San Carlos (FAD/UNAM)Wie weitere Stücke in der Sammlung der Academia de San Carlos ist der Gipsabguss der Florentiner Ringer die Kopie einer Kopie einer Kopie! Denn er wurde 1790 in der Madrider Academia de San Fernando mithilfe eines Abgusses hergestellt, den wiederum Anton Raphael Mengs um 1770 von einer römischen Marmorgruppe in den Uffizien in Florenz (Inv. 216) abgeformt hatte. Dieses Bildwerk geht selbst geht wahrscheinlich auf ein verlorenes hellenistisches Bronzeoriginal zurück. Die römische Kopie wurde 1583 zusammen mit einer Niobidengruppe in Rom im Bereich der Horti Lamiani, einer antiken Gartenanlage auf dem Esquilin, gefunden und gelangte in den Besitz der Medici.

mit der Fußklapper in Florenz, der sog. Apollino (Apollo Medici), der Borghesische Fechter, die Florentiner Ringer Gipsabguss der Florentiner Ringer, 1790, Mexiko-Stadt, Antigua Academia de San Carlos (FAD/UNAM)Wie weitere Stücke in der Sammlung der Academia de San Carlos ist der Gipsabguss der Florentiner Ringer die Kopie einer Kopie einer Kopie! Denn er wurde 1790 in der Madrider Academia de San Fernando mithilfe eines Abgusses hergestellt, den wiederum Anton Raphael Mengs um 1770 von einer römischen Marmorgruppe in den Uffizien in Florenz (Inv. 216) abgeformt hatte. Dieses Bildwerk geht selbst geht wahrscheinlich auf ein verlorenes hellenistisches Bronzeoriginal zurück. Die römische Kopie wurde 1583 zusammen mit einer Niobidengruppe in Rom im Bereich der Horti Lamiani, einer antiken Gartenanlage auf dem Esquilin, gefunden und gelangte in den Besitz der Medici.

Die nur knapp 90 cm hohe Gruppe beeindruckt durch ihre komplizierte Komposition eng miteinander verschlungener Athleten im Bodenkampf. Offenbar ist das griechische Pankration gemeint, eine Disziplin, die Boxen und Ringen einschloss und bei der fast alles – außer Beißen und Augenkratzen – erlaubt war.

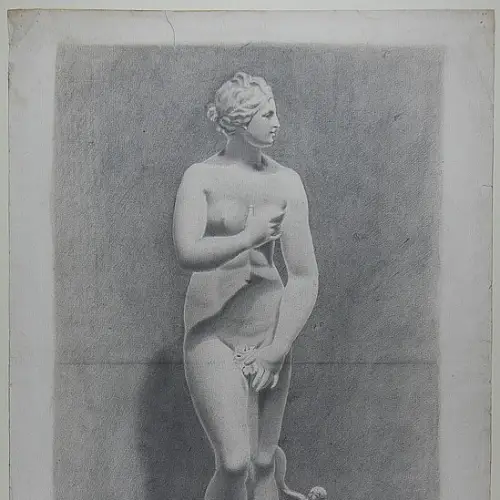

SFCol. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC , die Venus Medici Gipsabguss der Venus Medici, 1790, Mexiko-Stadt, Antigua Academia de San Carlos (FAD/UNAM)Die um 100 v. Chr. geschaffene Marmorstatue der Venus de’ Medici (Höhe 1,53 m) stellt die Liebesgöttin in vollständiger Nacktheit dar. Sie presst ihre Oberschenkel zusammen und bedeckt züchtig ihre Brust und ihre Scham, als ob sie vom Betrachter beim Bade überrascht worden wäre. Zugleich wendet sie ihr Haupt, dessen langes Haar von einem Band gehalten wird und das im Nacken zu einem Knoten zusammengebunden ist, nach links. Vor der Baumstütze am linken Bein erscheint ein Delphin mit zwei Eroten, die sich an seiner Rückenflosse bzw. seine Schwanz festhalten.

, die Venus Medici Gipsabguss der Venus Medici, 1790, Mexiko-Stadt, Antigua Academia de San Carlos (FAD/UNAM)Die um 100 v. Chr. geschaffene Marmorstatue der Venus de’ Medici (Höhe 1,53 m) stellt die Liebesgöttin in vollständiger Nacktheit dar. Sie presst ihre Oberschenkel zusammen und bedeckt züchtig ihre Brust und ihre Scham, als ob sie vom Betrachter beim Bade überrascht worden wäre. Zugleich wendet sie ihr Haupt, dessen langes Haar von einem Band gehalten wird und das im Nacken zu einem Knoten zusammengebunden ist, nach links. Vor der Baumstütze am linken Bein erscheint ein Delphin mit zwei Eroten, die sich an seiner Rückenflosse bzw. seine Schwanz festhalten.

Die erotische Ausstrahlung der Göttin führte ihre Macht in Liebesdingen vor Augen. Diese Wirkung dürfte durch die ursprüngliche Polychromie (farbliche Fassung) der Statue noch erhöht worden sein. So war das Haar vergoldet, und die Lippen waren mit Zinnober gefärbt, wie Farbspuren belegen. Außerdem trug sie einst Ohrringe. Hinsichtlich ihrer vollständigeb Nacktheit und die Haltung steht die Venus Medici in der Tradition der berühmten Aphrodite-Statue, die der Bildhauer Praxiteles um die Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. für das Heiligtum der Göttin in Knidos schuf.

Bevor es an seinen heutigen Aufstellungsort in den Uffizien (Inv. 214) gelangte, befand sich das Bildwerk im Besitz der Medici. Es wurde vermutlich schon vor 1550 in Rom im Bereich der Trajansthermen auf dem Oppius, einem Ausläufer des Esquilin, gefunden. Schon frühzeitig wurde die Venus mit einer antiken Plinthe verbunden, die die Signatur eines griechischen Künstlers trägt, aber nicht zugehörig ist. Am Abguss in Mexiko-Stadt fehlt diese Inschrift. Zahlreiche Reproduktionen und Adaptionen der Statue und ihres Typus belegen ihre Beliebtheit seit der Renaissance.

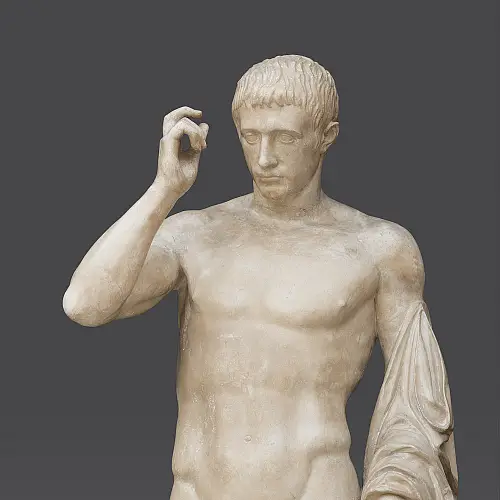

SFCol. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC , ein „stehender Hermes“ (d.h. der Mengs’sche Hermes Typus Pitti-Lansdowne) und der sog. Germanicus bzw. die Marcellus-Statue, um nur einige zu nennen. Die von Panucci gesendete Sammlung von Köpfen umfasste herausragende Werke wie den Pseudo-Seneca, Pseudo-Vitellius, Hercules Farnese, Venus Medici, die florentinische Niobe, sowie Homer, Sappho, Sokrates, Antinoos und Nero. So erhielt die mexikanische Institution eine große Sammlung kanonischer Marmorabgüsse hauptsächlich aus Rom, Neapel und Florenz, von denen sich dank der Großzügigkeit des Malers Anton Raphael Mengs Anton Raphael Mengs, Selbstbildnis, 1773, Florenz, Galleria degli Uffizi, Öl auf Holztafel, 93 x 73 cmhttps://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Mengs,_Selbstbildnis.jpg

, ein „stehender Hermes“ (d.h. der Mengs’sche Hermes Typus Pitti-Lansdowne) und der sog. Germanicus bzw. die Marcellus-Statue, um nur einige zu nennen. Die von Panucci gesendete Sammlung von Köpfen umfasste herausragende Werke wie den Pseudo-Seneca, Pseudo-Vitellius, Hercules Farnese, Venus Medici, die florentinische Niobe, sowie Homer, Sappho, Sokrates, Antinoos und Nero. So erhielt die mexikanische Institution eine große Sammlung kanonischer Marmorabgüsse hauptsächlich aus Rom, Neapel und Florenz, von denen sich dank der Großzügigkeit des Malers Anton Raphael Mengs Anton Raphael Mengs, Selbstbildnis, 1773, Florenz, Galleria degli Uffizi, Öl auf Holztafel, 93 x 73 cmhttps://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Mengs,_Selbstbildnis.jpg und König Karls III. Camillo Paderni, Porträt Karls VII./V. von Neapel und Sizilien, in: Le Antichità di Ercolano esposte. Le pitture antiche d'Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione. Erster Band (Neapel 1757), RadierungCol. Biblioteca Nacional de México, Fondo Academia de San Carlos, Foto: CIDYCC, AASC

und König Karls III. Camillo Paderni, Porträt Karls VII./V. von Neapel und Sizilien, in: Le Antichità di Ercolano esposte. Le pitture antiche d'Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione. Erster Band (Neapel 1757), RadierungCol. Biblioteca Nacional de México, Fondo Academia de San Carlos, Foto: CIDYCC, AASC von Spanien Kopien in der Academia de San Fernando befanden.

von Spanien Kopien in der Academia de San Fernando befanden.

Die Marmorstatue besitzt eine Höhe von 1,73 m (ohne Plinthe) und präsentiert sich mit einer Reihe von Ergänzungen, etwa im Hinblick auf die Flügel am Kopf. Da weitere römische Repliken desselben Entwurfs („Typus Hermes Pitti-Landsdowne“) überliefert sind, handelt es sich gewiss um die Kopie eines verlorenen griechischen Originals, das stilistisch in die Hochklassik (vermutlich ein Bronzewerk aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr.) datiert werden kann. Diese Statue zeigte den Götterboten als jugendliche Gestalt mit linkem Stand- und rechtem Spielbein sowie vorgestrecktem linken Arm. Nur die linke Schulter und der Oberarm waren von einem Manteltuch bedeckt. Sein Haupt weist ideale Gesichtszüge auf und neigt sich zur linken Seite. Mit welchen Attributen Hermes ursprünglich ausgestattet war, ist unsicher. Vielleicht hielt ein kerykeion bzw. einen caduceus (Botenstab) in der Linken.

In Rom und Italien wurde dieser Statuentypus gelegentlich auch mit den Bildnissen von nichtkaiserlichen Personen verbunden. Solche Porträts mit Götterkörper fanden insbesondere im Grabkontext Verwendung.

SF Col. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC

Für den idealen Körper des Bildnisses adoptierte der Bildhauer einen klassischen Statuentypus („Typus Hermes Ludovisi“). Er zeichnet sich durch einen muskulösen Körper in ponderierter Haltung aus, die rechte Hand ist erhoben. Über den linken, leicht angewinkelten Arm ist ein Manteltuch drapiert. Am linken Fuß liegt eine Schildkröte, auf deren Panzer der Künstler, Kleomenes aus Athen, seine Signatur hinterlassen hat.

Noch während der Aufstellung in Versailles müssen von der Skulptur Formen abgenommen worden sein, denn bereits 1790 stellte Josef Panucci anhand der vorhanden Kopie an der Madrider Academia de San Fernando den hier gezeigten Abguss für die mexikanische Einrichtung her.

SF Col. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC

Panucci listete die Kosten für die Herstellung der Abgüsse auf: Es überrascht nicht, dass das teuerste Stück der Laokoon und seine Söhne Gipsabguss der Laokoon-Gruppe, 1790, Mexiko-Stadt, Antigua Academia de San Carlos (FAD/UNAM)Die originale Skulpturengruppe des Laokoon befindet sich seit ihrer Entdeckung auf dem Hügel Oppius (einem Ausläufer des Esquilin) in Rom vor über 500 Jahren in den Vatikanischen Museen.

Das Bildwerk ist vermutlich im fortgeschrittenen 1. Jahrhundert v. Chr. aus Marmor gearbeitet worden und zeigt den trojanischen Priester Laokoon und seine beiden Söhne, die an einem Altar von zwei gewaltigen Schlangen angegriffen werden. Die Tiere winden sich um die Arme und Beine ihrer Opfer und fesseln sie auf diese Weise regelrecht aneinander. Die Knaben und ihr Vater sind in einer Ebene angeordnet, es gibt es also eine klare Hauptansicht, über die sich dem Betrachter das dargestellte Drama vollständig erschließt. In dem vor allem durch Vergils Aeneis (Buch 2, 40-56; 199-234) berühmt gewordenen Mythos ist Laokoon ein Priester des Apollon oder des Poseidon. Das Leid, das ihm und seinen Söhnen widerfährt, wird je nach Überlieferung damit begründet, dass Laokoon zuvor entweder Apollon erzürnt hat, weil er vor dessen Kultbild Geschlechtsverkehr hatte (so der hellenistische Autor Euphorion laut Vergils Kommentator Servius: ad Aen. 2, 201), oder dass er seine Mitbürger gegen den Götterwillen vor dem Trojanischen Pferd warnte (so Vergil, Aen. 2, 199-234). Nicht einmal der Rückzug zum Altar, so die Botschaft der Gruppe, schützt den Vater und seine Söhne vor der Macht der Götter. So konnte der antike Betrachter in der expressiven Gruppe das Ausgeliefertsein der menschlichen Existenz gegenüber höheren Mächten widergespiegelt sehen.

Das Original im Vatikan kann mit einer Gruppe identifiziert werden, die Plinius der Ältere um 70-79 n. Chr. in einer Residenz des damaligen imperator und flavischen Prinzen Titus verortet (Plin. nat. 36, 37). Ihm zufolge ist der Laokoon ein exzeptionelles Werk der rhodischen Bildhauer Hagesander, Polydoros und Athanodoros. Der römische Autor scheint zwar zu suggerieren, sie sei aus nur einem Marmorblock gefertigt worden, doch tatsächlich setzten die drei Künstler sie aus mindestens sieben Elementen zusammen, wobei die Stoßfugen sorgfältig kaschiert wurden. Das Fragment des rechten, angewinkelten Arms der Mittelfigur wurde erst 1903 durch den Archäologen und Kunsthändler Ludwig Pollak in einer Steinmetzwerkstatt auf dem Esquilin wiederentdeckt und Ende der 1950er Jahre im Vatikan mit der Gruppe verbunden. Deshalb zeigt die um 1790 entstandene Kopie in der Academia de San Carlos die alte Ergänzung mit ausgestrecktem Arm.

Als prominentes Werk der antiken Bildhauerkunst und wertvoller Besitz der päpstlichen Sammlungen hat das Bildwerk seit der frühen Neuzeit in Europa und darüber hinaus eine enorme künstlerische und wissenschaftliche Wirkung entfaltet. Die expressive Bildsprache regte zahlreicher Maler und Bildhauer zu einer Auseinandersetzung mit der Skulptur an. Kopien in Bronze und Marmor dienten als Schmuck von Palästen und Gärten. Ferner wurden Gipsabgüsse im akademischen Zeichenunterricht als Modelle eingesetzt. Besonders im Zeitalter der Aufklärung und des Klassizismus, also im 18. Jahrhundert, bildete die Gruppe den Ausgangspunkt ästhetischer Theorien, wie sie Johann Joachim Winckelmann und Gotthold Ephraim Lessing entwickelten.

SFCol. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC im Wert von 600 Reales war; der Apollo von Belvedere kostete 300 Reales, während der damals sog. Sterbende Gladiator, d. h. der Sterbende Gallier, etwa 250 Reales kostete. Die Gesamtkosten für die Herstellung und Verpackung beliefen sich auf über 235.000 Reales und umfassten Materialien wie 173 Maß (medidas) Stroh, Werg, Sand, Nägel und Papier. Panucci schloss den Auftrag im August 1790 ab und erhielt 23.543 Reales für seine Arbeit. Die Abgüsse wurden in 63 Holzkisten verpackt, was zusätzliche Kosten von 4.498 Reales verursachte.

im Wert von 600 Reales war; der Apollo von Belvedere kostete 300 Reales, während der damals sog. Sterbende Gladiator, d. h. der Sterbende Gallier, etwa 250 Reales kostete. Die Gesamtkosten für die Herstellung und Verpackung beliefen sich auf über 235.000 Reales und umfassten Materialien wie 173 Maß (medidas) Stroh, Werg, Sand, Nägel und Papier. Panucci schloss den Auftrag im August 1790 ab und erhielt 23.543 Reales für seine Arbeit. Die Abgüsse wurden in 63 Holzkisten verpackt, was zusätzliche Kosten von 4.498 Reales verursachte.

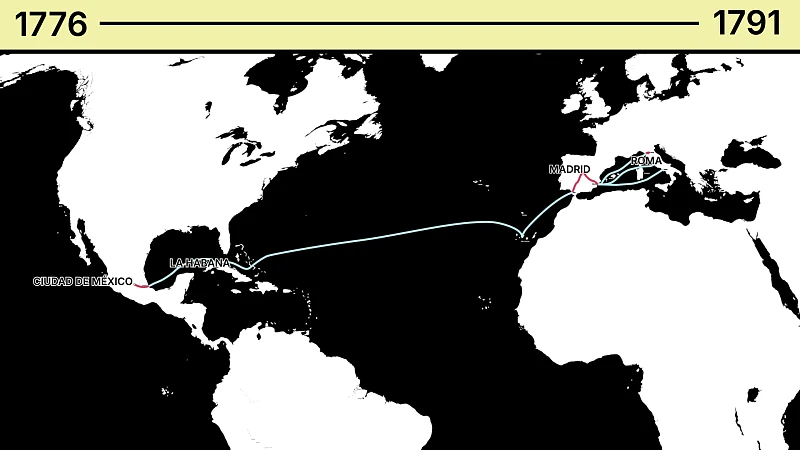

Die Lieferung war im September 1790 fertig. Ein Dutzend Pferdewagen transportierten sie von Madrid nach Cádiz, begleitet von Manuel Tolsá. Zusammen mit dem Bildhauer stach die Kistenladung am 20. Februar 1791 mit der Fregatte Santa Paula der Königlichen Marine (Real Armada) nach Havanna in See; dieses Schiff garantierte eine sichere Überfahrt und Schutz vor den Piraten, die zu dieser Zeit die Handelswege verfolgten. In Kuba angekommen, wurde das Schiff von der Minerva, die ebenfalls zur Königlichen Marine gehörte, bis zum Hafen von Veracruz begleitet.

In Veracruz packte Tolsá die Skulpturen aus und überprüfte sie. Neunundzwanzig Tage nach ihrer Ankunft in Amerika wurden sie für den Transport in von Maultieren gezogenen Karren nach Mexiko-Stadt, ihrem rund 400 km entfernten Bestimmungsort, umgepackt, wo sie zwei Wochen später eintrafen. Da die Objekte während des Transports beschädigt worden waren, wurden sie von Tolsá selbst und zwei Assistenten fachgerecht restauriert.

EA

Akademisches Zeichnen

Die künstlerische Ausbildung an der Academia de San Carlos

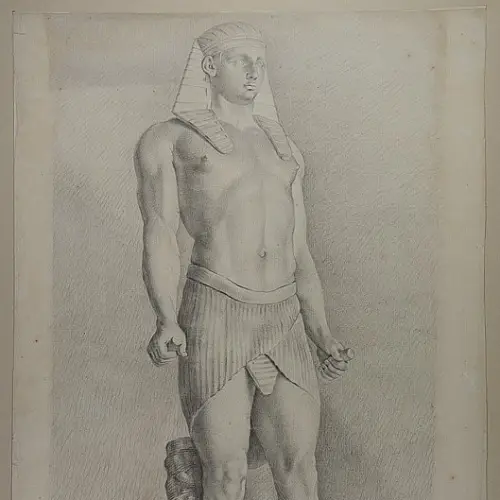

Im Jahre 1791 brachte Manuel Tolsá aus Spanien fast 200 Gipsabgüsse mit, als er seine Stelle als Direktor für Skulptur an der neugegründeten Academia de San Carlos antrat. Bereits in den Gründungsstatuten der kolonialen Einrichtung (1784/1785) wurden zeichnerische Fertigkeiten als zentral für die Ausbildung der Studenten herausgestellt. Als Modelle dienten die Kopien prominenter antiker, aber auch neuzeitlicher Werke. Dahinter stand die kulturpolitische Absicht der spanischen Regierung, gemäß den Idealen der Aufklärung klassizistische Kunstformen zu fördern, die die Tradition des Barock ablösen sollten. Zugleich sollte durch die akademische Ausbildung der Einfluss sowohl der Kirche wie auch der traditionellen Gilden auf das Kunsthandwerk gebrochen werden.

Die erotische Ausstrahlung der Göttin führte ihre Macht in Liebesdingen vor Augen. Diese Wirkung dürfte durch die ursprüngliche Polychromie (farbliche Fassung) der Statue noch erhöht worden sein. So war das Haar vergoldet, und die Lippen waren mit Zinnober gefärbt, wie Farbspuren belegen. Außerdem trug sie einst Ohrringe. Hinsichtlich ihrer vollständigeb Nacktheit und die Haltung steht die Venus Medici in der Tradition der berühmten Aphrodite-Statue, die der Bildhauer Praxiteles um die Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. für das Heiligtum der Göttin in Knidos schuf.

Bevor es an seinen heutigen Aufstellungsort in den Uffizien (Inv. 214) gelangte, befand sich das Bildwerk im Besitz der Medici. Es wurde vermutlich schon vor 1550 in Rom im Bereich der Trajansthermen auf dem Oppius, einem Ausläufer des Esquilin, gefunden. Schon frühzeitig wurde die Venus mit einer antiken Plinthe verbunden, die die Signatur eines griechischen Künstlers trägt, aber nicht zugehörig ist. Am Abguss in Mexiko-Stadt fehlt diese Inschrift. Zahlreiche Reproduktionen und Adaptionen der Statue und ihres Typus belegen ihre Beliebtheit seit der Renaissance.

SF Col. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC

Die didaktische Bedeutung der Abgüsse als Vorbilder spiegelt sich in mehr als 5.000 erhaltenen Zeichnungen, die vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert entstanden sind. In den ersten Jahrzehnten nach der Akademiegründung sah der Lehrplan vier Abschnitte vor: Zuerst mussten die Studenten lernen, nach graphischen Vorbildern einzelne Körperteile zu zeichnen. Ebenfalls von Stichen wurden im nächsten Schritt Gegenstände der Natur sowie Skulpturen kopiert. Als drittes dienten die Gipsabgüsse als Vorlage, deren dreidimensionale Wirkung im Raum unter Einbeziehung von Licht- und Schatteneffekten wiederzugeben war. Am Ende stand das Zeichnen nach lebenden (bis weit ins 19. Jahrhundert durchweg männlichen) Modellen. Es verwundert nicht, dass kanonische Werke wie der Apoll vom Belvedere, der Ruhende Hermes aus Herculaneum, die Venus im Typus Medici oder auch die Ildefonso-Gruppe in der ersten Phase der Akademie bevorzugt als Vorbilder dienten. Die frühen Zeichnungen zeichnen sich dabei mitunter noch durch barock-expressive Ausdrucksformen aus.

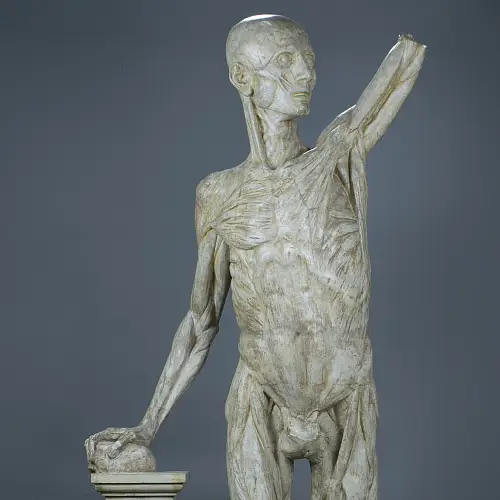

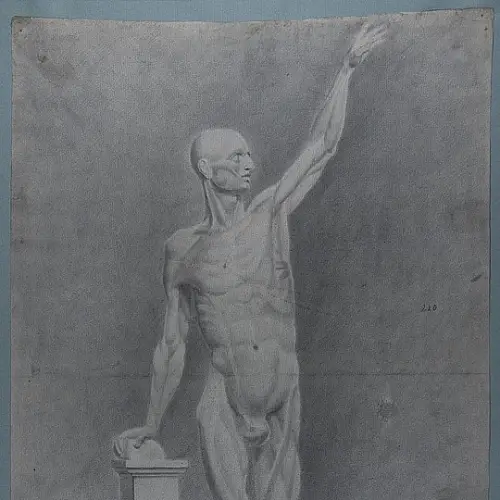

Im späteren 18. Jahrhundert stellten Bildhauer wie Jean-Antoine Houdon (1741-1828) Écorchés als Zeichenmodelle her. Entsprechend den Gipsabgüssen berühmter Skulpturen sollten sie angehende Künstler dabei unterstützen, das Ideal der Naturähnlichkeit umzusetzen. Im Sinne des Klassizismus beinhaltete dies den Rückbezug auf antike Gestaltungsprinzipien, wie auch der ,Muskelmann' in der Academia de San Carlos zeigt, dessen Haltung an die Statue des Borghesischen Fechters erinnert.

SF Col. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC

Für den Zeitraum von 1778 bis 1821 ist die beachtliche Anzahl von etwa 4.000 Schülern überliefert, die im Idealfall etwa zwölf Jahre an der Akademie verbachten. Für angehende Maler, Bildhauer, Architekten und Graveure aus mittellosen Verhältnissen gab es 16 Stipendien an der Akademie; auch einige Personen mit indigenem Hintergrund wurden zugelassen. Doch längst nicht alle, die Zeichenkurse besuchten, strebten eine Karriere als bildende Künstler oder Architekten an. Vielmehr wurde der Unterricht als Ausbildungsgrundlage für alle möglichen Berufszweige angesehen.

VFM

Jerónimo Antonio Gil

Graveur und Gründungsdirektor der Academia de San Carlos

Jerónimo Antonio Gil, ein angesehenes Mitglied der Academia de San Fernando, spielte eine Schlüsselrolle in der Verbreitung klassizistischer Ideen in Neuspanien und bei der Gründung der amerikanischen Akademie sowie ihrer unmittelbaren Vorläufer, der Schule für Gravur (1778) und der Provisorischen Zeichenschule (1781). Am 15. März 1778 gab König Karl III. Francisco Tomás Prieto, Medaille mit Porträt Karls III. von Spanien, 1770 (Gipsabguss, 1790, Mexiko-Stadt, Antigua Academia de San Carlos, FAD/UNAM), 21,5 x 17 cmCol. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC in einem königlichen Erlass seine Entscheidung bekannt, Gil zum leitenden Graveur (Grabador mayor) der königlichen Münzanstalt von Mexiko zu ernennen und ihn mit der Gründung einer Schule für Gravur zu beauftragen, um qualifizierte Handwerker auszubilden.

in einem königlichen Erlass seine Entscheidung bekannt, Gil zum leitenden Graveur (Grabador mayor) der königlichen Münzanstalt von Mexiko zu ernennen und ihn mit der Gründung einer Schule für Gravur zu beauftragen, um qualifizierte Handwerker auszubilden.

EA/VFM MUNAL/INBAL

Gil wurde 1731 im spanischen Zamora geboren und verstarb 1798 in Mexiko-Stadt. Er kam 1751 mit der Absicht nach Madrid, Malerei zu studieren; drei Jahre lang lernte er Zeichnen und Bildhauerei bei Felipe Castro und wechselte dann für weitere zweieinhalb Jahre in die Werkstatt von Luis González Velázquez. Im Jahr 1753 bewarb er sich erfolglos für einen Malwettbewerb an der Akademie von San Fernando Madrid, Fassade der Real Academia de Bellas Artes de San Fernando im Palacio de GoyenecheCol. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid . Aufgrund finanzieller Engpässe nahm er im folgenden Jahr am Wettbewerb für Platten- und Tiefdruckgravur teil. Gil gewann einen der Plätze für die Siegelgravur unter der Leitung seines Lehrers Tomás Francisco Prieto und wurde so zu einem der ersten Mitglieder dieser Klasse an der Institution.

. Aufgrund finanzieller Engpässe nahm er im folgenden Jahr am Wettbewerb für Platten- und Tiefdruckgravur teil. Gil gewann einen der Plätze für die Siegelgravur unter der Leitung seines Lehrers Tomás Francisco Prieto und wurde so zu einem der ersten Mitglieder dieser Klasse an der Institution.

Zusammen mit dem Künstler Francisco Javier de Santiago Palomares schuf er eine Sammlung von Schrifttypen für die Real Imprenta von Madrid und stach Siegel und Platten für verschiedene Druckwerke sowie zahlreiche Medaillen und Porträts seines königlichen Förderers, König Karl III. und anderer bedeutender Persönlichkeiten. Seine akademischen und künstlerischen Verdienste brachten ihm die wichtige Ernennung zum Leitenden Graveur der königlichen Münzanstalt (Grabador Mayor de la Casa de Moneda) in Neuspanien ein.

CAROLO III PIO POTENTISSIMO HISPANIARUM REGI SEMPER AUGUSTO – SIGNUM HOC PIETATIS ET OBSERVANTIAE CUDI FECIT 1791 / MEXICANA D[IVI] C[AROLI] ACADEMIA QUOD IPSAM AUCTORITATE SUMPTIBUS EREXERIT INFORMARIT. / H[ieronymus] A[ntonius] GIL

Karl III., dem frommen und mächtigsten König von Spanien, dem stets erhabenen, ließ die mexikanische Academia de San Carlos dieses Zeichen der Fürsorge und des Respekts 1791 prägen, weil er sie selbst durch seine Macht und seine Aufwendungen errichtet und gestaltet hat. Jerónimo Antonio Gil

VFM Col. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC

Mit seinen beiden Söhnen und drei Assistenten brach Gil 1778 nach Amerika auf und erreichte den Hafen von Veracruz am 5. Dezember desselben Jahres an Bord der Schiffe Nuestra Señora del Rosario und San Francisco de Asís. Im Gepäck hatte er 24 Holzkisten mit persönlichen Gegenständen und Lehrmaterial für die Casa de Moneda und die von ihm zu gründende Kupferstichschule. Für seine Reise nach Neuspanien wählte er herausragende Werke aus den Sammlungen Madrids aus. Gil wählte Schwefelabdrücke von Gemmen aus, die er einige Zeit zuvor in Italien erworben hatte.

Gil brachte auch Bücher mit, darunter Gérard Audrans Abhandlung ,Die Proportionen des menschlichen Körpers: Maße der schönsten Statuen des Altertums' (Les proportions du corps humain, mesurées sur les plus belles figures de l'Antiquité, Paris 1638), von der er eine spanische Übersetzung anfertigte (Madrid 1780), sowie Zeichnungen, Drucke, eine Sammlung von Münzen und Medaillen und Werkzeuge. Außerdem enthielt Gils Ladung offenbar die Gipsabdrücke mehrerer Köpfe, obwohl von den ursprünglich acht Köpfen nur vier oder fünf übrig geblieben waren. „Alles andere war auf dem Weg zerstört worden“, wie Gil nach seiner Ankunft feststellte. Der sog. Cicero scheint einer dieser sehr frühen Importe gewesen zu sein.

VFM https://cloud10.todocoleccion.online/libros-segunda-mano/tc/2022/10/31/21/371753766.jpg

Aufgrund des Erfolgs von Gils Einrichtung in der Königlichen Münze wurde beim spanischen Vizekönig Martín de Mayorga y Ferrer eine Petition eingereicht, um in Mexiko eine eigene Akademie der Schönen Künste nach dem Vorbild der Academia de San Fernando in Madrid zu gründen. Nachdem Mayorga seine vorläufige Zustimmung gegeben hatte, kümmerten sich die beteiligten Funktionäre um die Ziele, die Verwaltungsstruktur, die Finanzierung und das Personal der neuen Einrichtung. Die Akademie von San Carlos wurde offiziell am Weihnachtstag 1783 durch ein Dekret von Karl III. gegründet, und die offizielle Einweihung fand am 4. November 1785 statt. Gil wurde zum Generaldirektor auf Lebenszeit ernannt.

EA

Manuel Tolsá

Bildhauer, Maler und Architekt

EA/VFM MUNAL/INBAL

Manuel Tolsá Sarrión wurde 1757 in Enguera (Spanien) geboren und starb 1816 in Mexiko-Stadt. Ausgebildet an der Real Academia de las Artes de San Carlos in Valencia und an der Academia de San Fernando in Madrid, begann er in den 1780er Jahren in Spanien eine Karriere als Bildhauer. 1790 wurde ihm der Posten des Direktors für Bildhauerei an der Academia de San Carlos zugesprochen. Vor seiner Abreise stellte er in der Academia de San Fernando eine große Zahl von Gipsabgüssen griechisch-römischer Bildwerke für seine neue Wirkungsstätte zusammen, die er mit nach Mexiko brachte und die den eigentlichen Kern der Sammlung der Akademie darstellt.

Gemeinsam mit Jerónimo Antonio Gil, Antonio González Velázquez und später Rafael Ximeno bildete Tolsá an der Akademie eine neue Generation angehender Künstler und Architekten aus, die an vielen Stellen, etwa in der königlichen Münzanstalt oder im städtischen Bauwesen Neuspaniens, benötigt wurden. Tolsá selbst ist die Fertigstellung der Kathedrale von Mexiko-Stadt, die Errichtung des heute als Palacio de Minería (Bergbaupalast) bekannten Gebäudes zu verdanken. Er entwarf außerdem auch das Hospicio Cabañas in Guadalajara (ursprünglich Casa de la Misericordia genannt) sowie mehrere Altäre in Kirchenbauten in Mexiko-Stadt, Puebla und Veracruz. Seine Architektur zeichnet sich durch klassizistische Formen aus, besitzt durch die Verwendung lokaler Materialien jedoch ein eigentümliches Erscheinungsbild.

VFM https://de.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Miner%C3%ADa#/media/Datei:Palacio_de_Miner%C3%ADa._Plaza_Manuel_Tols%C3%A1.JPG

VFM https://de.wikipedia.org/wiki/Hospicio_Caba%C3%B1as#/media/Datei:Hospicio_caba%C3%B1as.JPG

Vor allem ist sein Name mit der Schöpfung des bronzenen Reiterstandbilds von Karl IV. (El Caballito) verbunden, das 1795 auf Initiative des Vizekönigs Marquis von Branciforte in Auftrag gegeben und am 9. Dezember 1803 auf der Plaza Mayor, dem zentralen Platz von Mexiko-Stadt, heute Zócalo genannt, eingeweiht wurde. Nach dem Vorbild der berühmten Statue Marc Aurels auf dem Kapitolsplatz in Rom schuf der Bildhauer ein Werk, das die imperiale Herrschaft der Bourbonen über Neuspanien repräsentierte. Bei seinem Besuch in Mexiko-Stadt lobte Humboldt, der der Einweihung der Skulptur beiwohnte, die „Schönheit und Reinheit“ des Stils der dreizehn Tonnen schweren Statue, welche „den Marc-Aurel zu Rom ausgenommen […] alles übertrif[f]t, was wir in diesem Fach in ganz Europa besitzen“. Die Platzanlage selbst wurde für das Monument nach dem römischen Vorbild der Piazza del Campidoglio umgestaltet, die Michelangelo 1546 entwarf. Heute schmückt El Caballito den Platz vor dem Palacio de Minería.

VFM blob:null/aa801719-ffe1-47e8-920a-f55f62331e7c

Nach der Unabhängigkeit Mexikos und trotz antispanischer Ressentiments wurde beschlossen, die Statue wegen ihres künstlerischen Wertes nicht zu zerstören. So verbrachte man sie 1824 in den Innenhof der alten Universität von Mexiko-Stadt. Im Jahr 1852 wurde beschlossen, die Statue als Zierde für die Stadt erneut zu versetzen, und zwar in die Prachtstraße Paseo de la Reforma. Aufgrund des zunehmenden Autoverkehrs und der Verbreiterung der Allee beschloss man 1979 schließlich, sie auf einem eigens dafür geschaffenen Platz vor dem Bergwerkspalast und dem Nationalen Kunstmuseum aufzustellen. Seitdem schmückt ,El Caballito' die Plaza Manuel Tolsá in der Calle Tacuba im Zentrum von Mexiko-Stadt.

VFM https://en.wikipedia.org/wiki/Equestrian_statue_of_Charles_IV_of_Spain#/media/File:El_caballito_de_Tolsa_a.jpg

VFM

Vitruv, Vasari und Winckelmann

Die Bibliothek der Academia de San Carlos

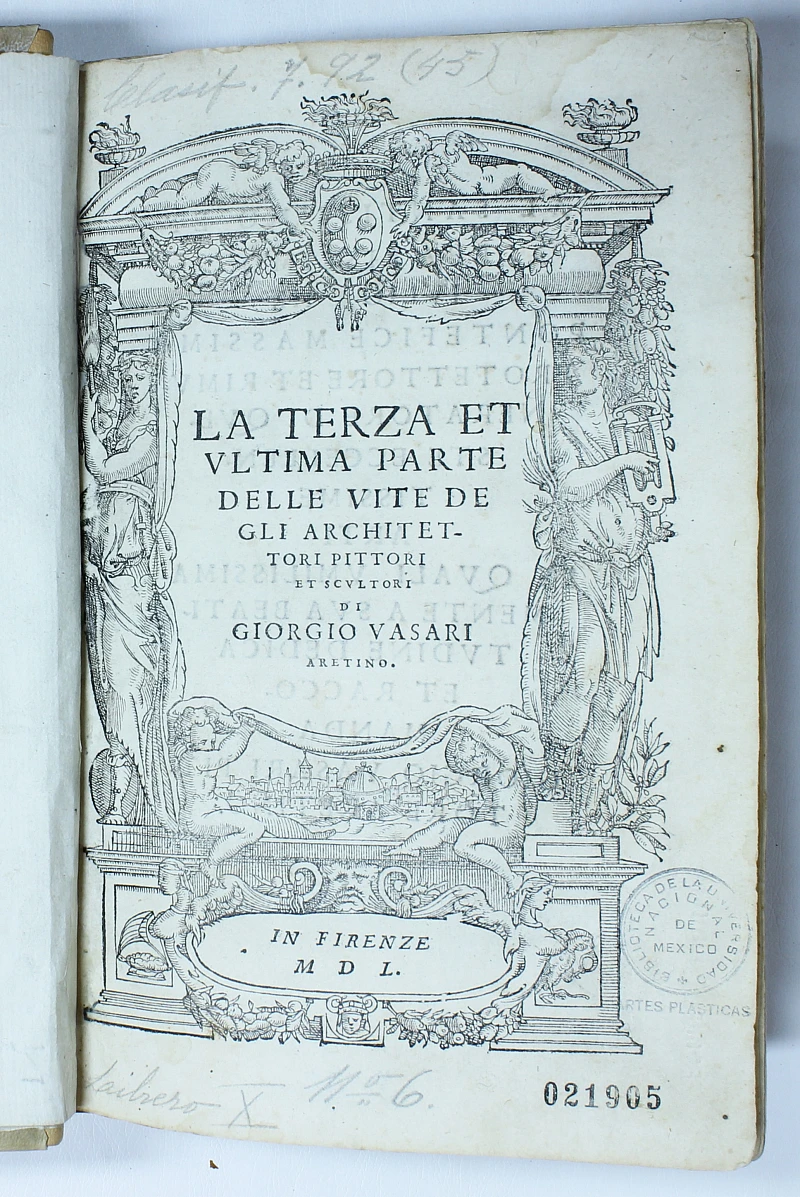

Die erste Ausgabe in drei Bändern stammt aus dem Jahr 1550 (an der Nationalbibliothek von Mexiko ist heute noch der dritte Band zu finden), jedoch erlebte das Werk allein im 16. Jahrhundert etwa fünf Auflagen, und sein Einfluss auf die westliche Welt war immens. Es ist nicht nur als Zusammenstellung von Künstlerbiografien paradigmatisch zumal es eine unschätzbare Primärquelle für das Leben und die Arbeit der frühen italienischen Künstler darstellt. Vielmehr sind auch die Überlegungen des Autors zur Rolle von Florenz und Rom in der Entwicklung der Renaissance sowie seine Überlegungen zur mittelalterlichen Vergangenheit (einschließlich der Prägung des Begriffs „Gotik“) sind von grundlegender Bedeutung (wenn auch heute zweifellos teilweise umstritten). Das Werk wurde in die meisten europäischen Sprachen übersetzt, und wie das in Mexiko erhaltene Exemplar beweist, reichte seine Strahlkraft über die Grenzen der Alten Welt hinaus.

VFM Col. Biblioteca Nacional de México, Fondo Academia de San Carlos, Foto: CIDYCC, AASC

Die Academia de San Carlos beherbergte in der spanischen Kolonialzeit eine umfängliche, mehrere Hundert Bände umfassende Bibliothek, deren Bestände heute in unterschiedlichen Institutionen wie der Mexikanischen Nationalbibliothek (Biblioteca Nacional de México) aufbewahrt werden. Für den Aufbau im späten 18. Jahrhundert sorgten besonders Absolventen der Academia de San Fernando in Madrid, die als Dozenten an die junge mexikanische Einrichtung berufen wurden, darunter der Graveur Jerónimo Antonio Gil und der Bildhauer Manuel Tolsá , aber auch der Kupferstecher José Joaquín Fabregat und der Maler Rafael Ximeno y Planes. Zudem machte sich der in Neuspanien geborene Mathematiker und Mediziner José Ignacio Bartolache als Sekretär der Akademie (1782-1790) um die Ausstattung der Bibliothek verdient. Welche Bücher zu welchem Zeitpunkt nach Mexiko-Stadt gelangten, ist im Einzelfall jedoch nicht immer festzustellen. Eine mögliche Bezugsquelle der Gründungszeit war das englische Schiff Westmorland, das 1778 vor der Küste von Livorno (Italien) von den Franzosen eingenommen und in den Hafen Malaga, also in das damals mit England verfeindete Spanien, gebracht wurde. Seine reiche Ladung, die größtenteils von englischen Aristokraten der Grand Tour in Italien erworben worden war, beinhaltete zahlreiche Kisten mit Kunstwerken sowie 400 Bücher. Die Fracht wurde von Karl III. für die Madrider Akademie angekauft und von dort an unterschiedliche Einrichtungen verteilt, wovon auch die Academia de San Carlos über die Academia de San Fernando profitiert haben könnte.

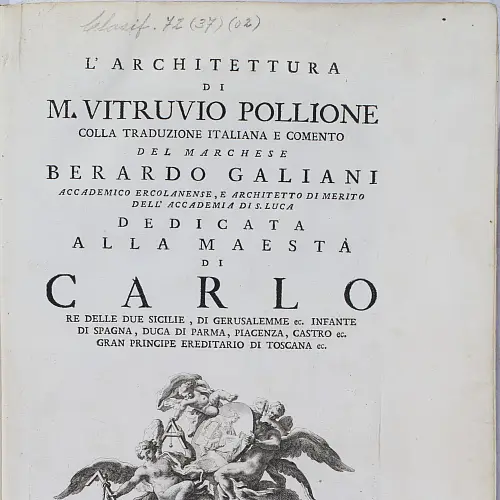

Die Bedeutung des Werks nahm jedoch im Zeitalter der Aufklärung durch die Ausgrabungen in Pompeji und Herculaneum sowie durch die Entdeckung neuer Kodizes mit dem Vitruv-Text noch weiter zu. Die Übersetzung von De architectura durch Berardo Galiani (1724-1774) wurde zu einem der einflussreichsten Werke des 18. und sogar 19. Jahrhunderts. Dieser Autor und Theoretiker des Königreichs Neapel edierte nicht nur den lateinischen Text, indem er bisher unbekannte vatikanische Kodizes zusammentrug, sondern lieferte auch eine moderne italienische Übersetzung, die mit zahlreichen Anmerkungen und 25 Stichen versehen war. Diese von Galiani selbst angefertigten Abbildungen zeichnen sich durch ihre hohe künstlerische Qualität aus, zeugen von der profunden philologischen Sorgfalt des Autors und sind daher ein hervorragendes Beispiel für den Geist der Aufklärung. Die erste Ausgabe dieses Werks wurde 1758 in Neapel veröffentlicht, aus der auch das in Mexiko erhaltene Exemplar stammt.

Die intellektuellen Qualitäten Galianis zeigen sich darin, dass er Mitglied der renommiertesten Akademien Italiens auf dem Gebiet der Literatur, Kunst und Archäologie war. Dazu gehören die Accademia della Crusca (Florenz), die Accademia di San Luca (Rom) und die Accademia Ercolanese (Neapel). Als Mitglied der Accademia Ercolanese begleitete Galiani persönlich Johann Joachim Winckelmann bei den Ausgrabungen des Theaters von Herculaneum. Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern über die Entwicklung dieser Ausgrabungen ist berühmt, obwohl es ihnen schließlich gelang, sich zu versöhnen. Nach Galianis Tod im Jahr 1774 erwarb Zarin Katharina II. von Russland seine wertvolle Bibliothek, die nach St. Petersburg gebracht wurde, wo sie zusammen mit den Bibliotheken anderer großer Intellektueller der Aufklärung, wie Denis Diderot und Voltaire, aufbewahrt wird.

VFM Col. Biblioteca Nacional de México, Fondo Academia de San Carlos, Foto: CIDYCC, AASC

Die Publikationen in der mexikanischen Bibliothek stammten in erster Linie aus europäischen Verlagen. Sie waren in allen möglichen Sprachen (Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch, Englisch, Latein) verfasst. Einige wenige Bücher und Manuskripte aus Neuspanien sind allerdings ebenso überliefert.

Das älteste Werk dürften Giorgio Vasaris Künstlerbiographien (Le Vite) von 1550 (Florenz) darstellen; auch eine frühe Vitruv-Ausgabe aus dem spanischen Alcalá de Henares bei Madrid (1582) hat sich erhalten. Quantitativ überwogen freilich zeitgenössische Bücher des 18. Jahrhunderts. Sie sollten den angehenden Künstlern entsprechend den Idealen der Aufklärung eine theoretische Grundlage für ihre Tätigkeiten liefern. Dementsprechend finden sich viele Publikationen zur Kunst-und Architekturtheorie, zum Kunsthandwerk sowie zur Altertumskunde. So waren die Schriften von Anton Raphael Mengs und Johann Joachim Winckelmann (meist in französischer bzw. italienischer Übersetzung) ebenso vertreten wie Piranesis berühmte Druckwerke oder die Bände der Accademia Ercolanese mit den Ergebnissen der bourbonischen Ausgrabungen in Pompeji und Herculaneum (etwa Le Antichità di Ercolano Esposte, Neapel 1757-1792) sowie Berardo Galianis kommentierte Vitruv-Übersetzung von 1758 (Neapel), die Karl III. gewidmet war. Doch enthielt die Sammlung ebenso Bücher über Technik, Naturwissenschaften (Astronomie, Zoologie, Botanik) und Mathematik (von Euklid bis zu Isaac Newtons Principia Mathematica).

SF

Ein Naturforscher in der Akademie der Schönen Künste

Alexander von Humboldt in Mexiko

VFM https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Rafael_Ximeno_y_Planes_-_Retrato_de_Alexander_Von_Humboldt.jpg, Foto: Luis Alvaz

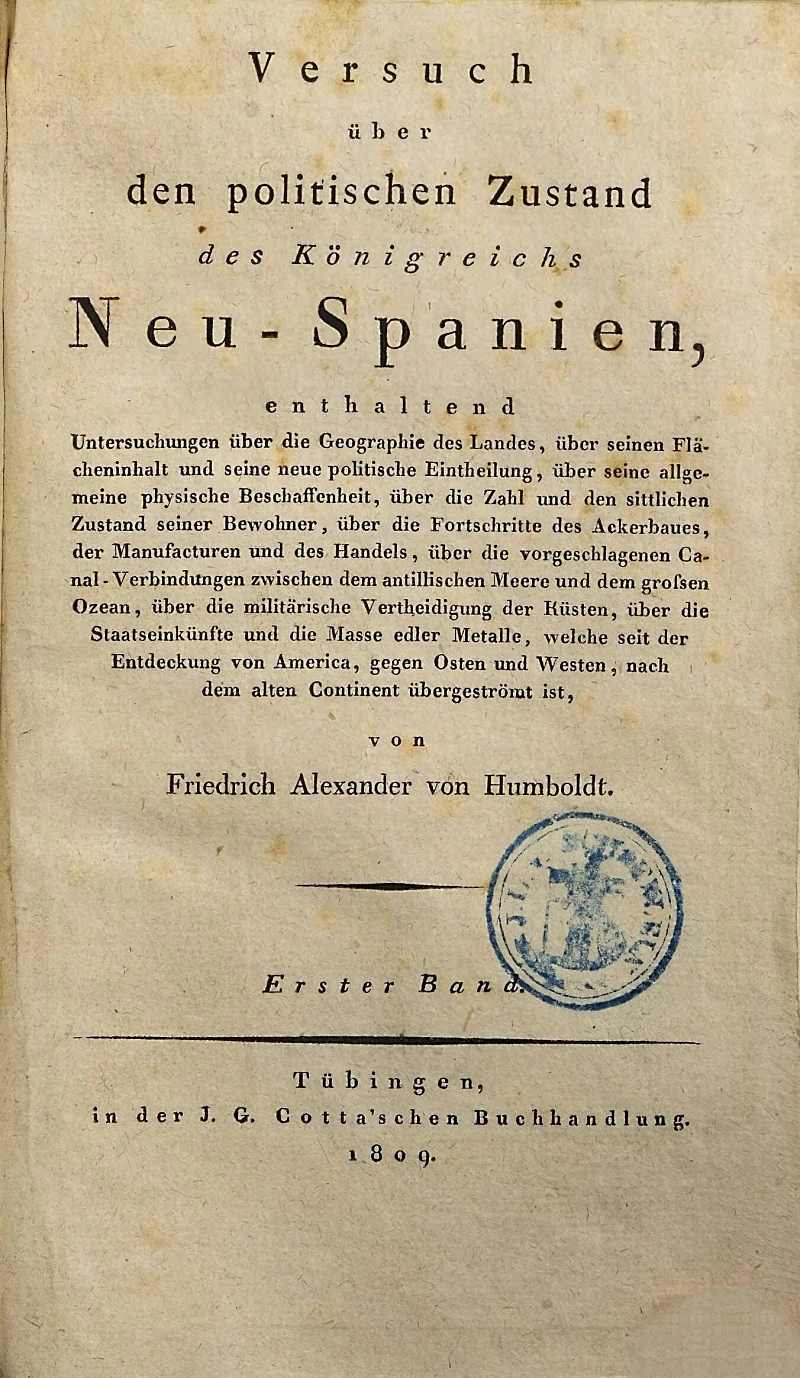

Als der Naturforscher Alexander von Humboldt (1769-1859) Mexiko-Stadt im Jahre 1803 besuchte, zeigte er sich beeindruckt vom Erscheinungsbild der Straßen und Plätze. Die Reise durch das spanische Kolonialgebiet bildete die Grundlage für seinen Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neu-Spanien, der zwischen 1809 und 1812 in fünf Bänden erschien und Karl IV. von Spanien gewidmet ist.

Die Abhandlung hat die Geographie, die politische Organisation sowie sozioökonomischen Verhältnisse zum Gegenstand. Im ersten Band geht der Gelehrte auch auf die wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes ein, wobei er die junge Kunstakademie anerkennend hervorhebt: „Die Regierung hat hier ein geräumiges Gebäude angewiesen, worin sich eine weit schönere und vollständigere Sammlung von Gyps-Abgüßen befindet, als man sie irgendwo in Deutschland antrifft.“ Ferner zeigt Humboldt sich „erstaunt darüber, wie der Apoll von Belvedere, die Gruppe des Laocoon und andre noch colossalere Statuen über Gebirgswege, welche wenigstens so eng sind, als die von St. Gotthard, gebracht werden konnten,“ und er betont den hohen Kostenaufwand für die Herstellung der Abgüsse. Des Weiteren regt er an, man solle doch die präkolumbischen Altertümer, die er bei seinem Besuch im Umfeld der Akademie sah und die ihn an ägyptische und hinduistische Kunst erinnerten, neben den griechisch-römischen Bildwerken ausstellen. In dieser (sehr modern wirkenden) Forderung erweist sich der universalistische Ansatz des aufgeklärten Forschers, der unterschiedliche Kulturen und ihre Bildzeugnisse miteinander vergleicht. An anderer Stelle stellt er die kontinuierende Darstellung auf dem Opfersteins des Aztekenherrschers Tízoc (1791 gefunden) sogar dem Fries der Trajanssäule in Rom gegenüber. Ungeachtet solcher Ansätze bestehst für Humboldt allerdings kein Zweifel an der besonderen Stellung und Vorbildhaftigkeit der griechisch-römischen Antike; darin erweist er sich als Anhänger des Klassizismus im Sinne Johann Joachim Winckelmanns. Dementsprechend schreibt er den Abgüssen an der Akademie im Versuch eine wichtige Funktion bei der Verbreitung von „gutem Geschmack und schönen Formen“ zu. Dass an der Einrichtung auch Künstler und Handwerker von geringem Stand bzw. mit indigenem Hintergrund ausgebildet werden, lobt Humboldt ebenfalls ganz im Sinne der Aufklärung.

VFM Col. FAD-UNAM, Foto: CIDYCC, AASC

"Keine von allen Städten des neuen Continents, selbst die der vereinigten Staaten nicht ausgenommen, ist im Besitze so grofser und fest gegründeter wissenschaftlicher Anstalten, als die Hauptstadt von Mexico. Ich nenne hier nur die Bergschule, welche unter dem gelehrten d'Elhuyar [Fausto Fermín Delhuyar, aktiv in Mexiko von 1788 bis 1821] steht, und auf die wir bei dem Berg- und Hüttenwesen wieder zurückkommen werden, den botanischen Garten, die Maler und Bildhauer - Academie. Letztere führt den Titel: Academia de las Nobles Artes de Mexico, und verdankt ihr Daseyn dem Patriotismus mehrerer mexicanischen Privatleute und der Protection des Ministers Gálvez. Die Regierung hat hier ein geräumiges Gebäude angewiesen, worin sich eine weit schönere und vollständigere Sammlung von Gyps-Abgüßen befindet, als man sie irgendwo in Deutschland antrifft. Man erstaunt darüber, wie der Apoll von Belvedere, die Gruppe des Laocoon und andre noch colossalere Statuen über Gebirgswege, welche wenigstens so eng sind, als die von St. Gotthard, gebracht werden konnten, und ist nicht minder überrascht, die Meisterwerke des Alterthums unter der heißen Zone und auf einem Plateau vereinigt zu sehn, welches noch höher liegt, als das Kloster auf dem großen St. Bernhard. Diese Sammlung von Gypsabggüßen hat den König nahe an 200,000 Franken gekostet. In dem Academie-Gebäude, oder vielmehr in einem der dazu gehörigen Höfe sollte man die Reste mexicanischer Bildhauerei, die kollossalen Statuen von Basalt und Porphyr, welche mit aztekischen Hieroglyphen bedeckt sind, und manche Aehnlichkeit mit dem Styl der Egyptier und Hindu's haben, gesammelt aufstellen; denn es wäre gewiß merkwürdig, diese Denkmale der ersten Cultur unsrer Gattung, diese Werke eines halbbarbarischen Volkes, das die mexicanischen Anden bewohnte, neben den schönen Formen zu sehen, welche unter Griechenlands und Italiens Himmel gebohren wurden.

Die Einkünfte der Academie der schönen Künste in Mexico betragen 125,000 Franken, von welchen die Regierung 60,000, das Corps der mexicanischen Bergmänner, nahe an 25,000, und das Consulado, oder die Handlungsinnung der Hauptstadt, über 15,000 zuschiessen. Der bisherige Einfluß dieser Anstalt auf den Geschmack der Nazion ist unläugbar, und man erkennt ihn besonders in der Anordnung der Gebäude, der Vollkommenheit, womit die Steine gehauen sind, den Verzierungen der Capitäler und den Reliefs in Stukaturarbeit. Welche schönen Gebäude findet man nicht bereits in Mexico, und selbst in Provinzialstädten, wie Guanaxuato und Queretaro! Diese Werke, welche oft eine Million bis anderthalb Millionen Franken kosten, könnten in den schönsten Straßen von Paris, Berlin oder Petersburg figuriren. Herr Tolsa, Professor der Bildhauerkunst in Mexico, hat sogar eine Statue Carl IV. zu Pferd gegossen, welche, den Marc-Aurel zu Rom ausgenommen, in Schönheit und Reinheit des Styls alles übertrift, was wir in diesem Fach in ganz Europa besitzen. Man giebt allen Unterricht in der Academie unentgeldlich, und er schränkt sich nicht blos auf Zeichnung von Landschaften und Figuren ein, sondern man ist vernünftig genug gewesen, sie auch noch auf andre Weise zur Belebung der National-Industrie zu benutzen. Die Academie arbeitet mit Erfolg daran, den Geschmack an Eleganz und schönen Formen unter den Handwerkern zu verbreiten. In den großen, mit Argandschen Lampen vortreflich erleuchteten, Sälen sind alle Abende ein paar hundert junge Leute versammelt, von denen einige nach Abgüssen oder lebendigen Modellen zeichnen, und die andern Risse von Meublen, Candelabern und andere Bronzzierrathen copieren. Hier vermischten sich, (was in einem Lande, wo die Vorurtheile des Adels gegen die Kasten so tief eingewurzelt sind,) Stand, Farben und Menschenraçen völlig, und man sieht den Indianer oder Metis neben dem Weissen, und den Sohn eines armen Handwerksmanns mit den Kindern der großen Herren des Landes wetteifern. Es ist wahrhaft tröstlich, zu sehen, wie die Cultur der Wissenschaften und Künste unter allen Zonen eine gewisse Gleicheit der Menschen einführt, indem sie sie, wenigstens für einige Zeit, die kleinen Leidenschaften vergessen macht, deren Wirkungen die gesellschaftliche Glückseligkeit verhindern."

SF

Weiterführende Literatur zu den Themen der Ausstellung

- T. A. Brown, La Academia de San Carlos de la Nueva España (Mexiko-Stadt 1976).

- E. Báez Macías, Jerónimo Antonio Gil y su traducción de Gérard Audran (Mexiko-Stadt 2001).

- E. Báez Macías, Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (antigua Academia de San Carlos) 1781-1910 (Mexiko-Stadt 2009).

- C. Bargellini – E. Fuentes, Guía que permite captar lo bello. Yesos y dibujos de la Academia de San Carlos 1778-1916 (Mexiko-Stadt 1989).

- S. Dean-Smith, ‘A Natural and Voluntary Dependence’. The Royal Academy of San Carlos and the Cultural Politics of Art Education in Mexico City, 1786-1797, Bulletin of Latin American Research 29/3, 2010, 278-295.

- K. Donahue-Wallace, Art and Architecture of Viceregal Latin America, 1521-1821 (Albuquerque 2008).

- K. Donahue-Wallace, Jerónimo Gil and the Idea of Spanish Enlightenment (Albuquerque 2017).

- S. Faust – V. Flores Militello, Laokoon in Mexiko. Die Academia de San Carlos in Mexiko-Stadt und Amerikas älteste Gipsabguss-Sammlung, Antike Welt 52/4, 2021, 84-87.

- O. H. Flores Flores, Neoclassical taste and antiquarian scholarship. The Royal Academy of the Three Noble Arts of San Carlos of Mexico, Alexander von Humboldt and Pedro José Márquez, in: N. Temple – A. Piotrowski – J. M. Heredia (Hrsg.), The Routledge Handbook on the Reception of Classical Architecture (London 2020) 110-134.

- O. H. Flores Flores, Verbreitung und Rezeption des Klassizismus in Mexiko (1783-1866). Anmerkungen zu Winckelmann in der Neuen Welt, Stendaler Winckelmann-Forschungen 14 (Petersberg 2023).